“LGBTfobia está atrelada ao processo de colonização”

- 15 de maio de 2021

Designer, indígena boe-bororo, homossexual e mestrando em Antropologia, Neimar Kiga fala sobre sua trajetória, preconceito, religião, política e até futebol

Texto por Aline Correia Antonini (colaboração especial)

Arte por Marina Duarte e Norberto Liberator (colaborou também na edição de texto)

“Eu era radical, uma revolucionária. Ainda sou uma revolucionária. Estou feliz por ter participado do motim de Stonewall. Lembro-me de quando alguém preparou um coquetel molotov e pensei: Meu Deus, a revolução chegou. A revolução está finalmente aqui!

Temos que fazer isso porque não podemos mais ficar invisíveis. Não devemos ter vergonha de quem somos. Temos que mostrar ao mundo que somos numerosos. Existem muitos de nós lá fora”.

Sylvia Rivera, mulher transgênero porto-riquenha que lutou na linha de frente durante a Revolta de Stonewall. Ela participou da fundação da Frente de Libertação Gay, da Aliança de Ativistas Gays e da Ação Revolucionária de Travestis de Rua (STAR).

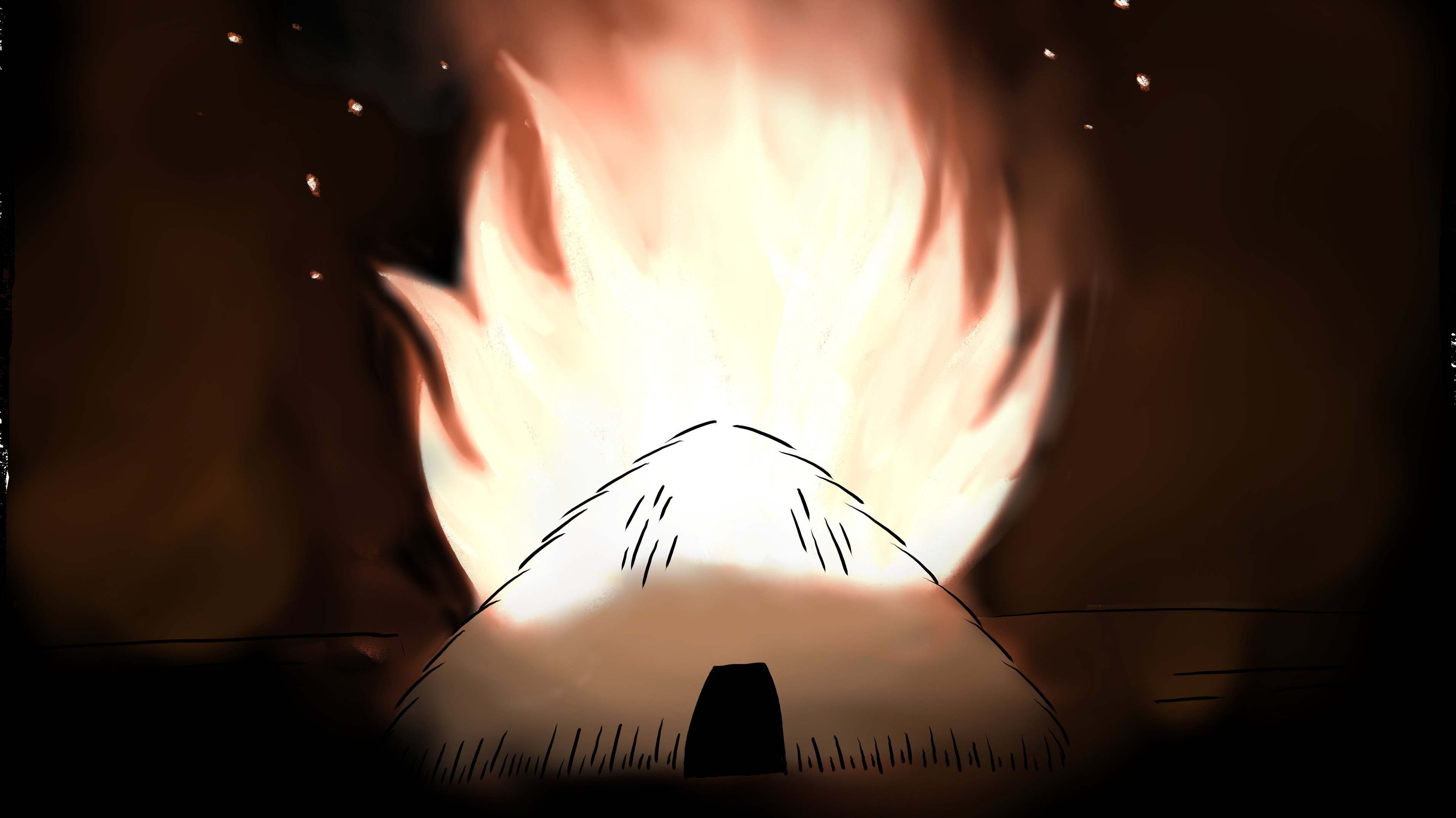

No dia 15 de maio de 2020, a Meruri, aldeia do povo Boe Bororo na região de Barra do Garças, bem no leste de Mato Grosso, estava em luto. As cerimônias e rituais são fundamentais em sua cultura. Dizem que os Boe Bororo sabem “chorar os seus mortos” nos intensos rituais fúnebres que podem se prolongar por vários dias. Neste dia, o povo Boe chorou pelo suicídio de Brenda – principalmente o grupo de jovens indígenas LGBTQIA+ da aldeia. Dentre eles, um de seus melhores amigos, Neimar Kiga, que utilizou as redes sociais para desabafar seu grito de dor e homenagear a memória de Brenda, por sua força e pela luta que enfrentou durante todos os anos de sua vida.

Brenda era uma mulher indígena trans, a primeira de sua comunidade, e por ser a primeira, resistiu ao preconceito, ao ódio, às ofensas e à violência. Segundo Neimar, “sempre de cabeça erguida, de nariz em pé, pisando forte, mesmo com o coração estraçalhado, mantinha a postura de orgulho de si mesma e de todos nós”. Em seu texto, Neimar destacou a necessidade de políticas públicas voltadas para comunidade indígena LGBTQIA+ com urgência. Afirmou que carregam marcadores sociais de diferença que as tornam ainda mais vulneráveis à LGBTfobia, causando problemas de saúde mental gravíssimos, e pediu pela ajuda de que a comunidade precisava: o atendimento profissional. Os marcadores sociais da diferença buscam explicar como as desigualdades sociais foram construídas e mantidas como naturais, a partir da ênfase em raça, classe, gênero e sexualidade; e desnaturalizam essas noções entre as pessoas.

Hoje, um ano após o suicídio de Brenda, o antendimento psicológico profissional para saúde mental chegou e se consolidou na aldeia, mas infelizmente não há tempo para ajudá-la. Neimar afirma que, se ela não tivesse morrido, a ajuda não teria chegado. “Só tivemos ajuda após a partida da Brenda, nós devemos muito a ela, inclusive a nossa própria vida”. Na aldeia Meruri existia apenas um registro de suicídio, de um rapaz que sofria com transtornos psiquiátricos, e era primo de Neimar. Não sabem ao certo o que aconteceu. O segundo foi o de Brenda.

Há décadas existem missões da Igreja Católica presentes dentro da Aldeia. Inclusive, existe uma igreja católica na Meruri. Além da moralidade e condenação por pecados, fatores presentes nos fundamentos do cristianismo, existem também outros não indígenas que, junto a essas missões, permanecem durante períodos na aldeia. Através dessas pessoas cristãs não indígenas, vieram as cobranças de um comportamento moral que não pertence ao povo Boe. Com o tempo, a aldeia absorveu toda essa imposição moralista, toda essa violência já sofrida por todas as etnias e povos indígenas do Brasil. Ainda hoje, existem missões cristãs que ajudam que auxiliam, e outras, que buscam catequizar e condenar suas formas de viver suas vidas.

Neimar relata que os cristãos inserem regras e normas que não pertencem ao seu povo. “Diziam que eu cometo pecado, como que eu cometo pecado se eu nem sou cristão? Eu não pertenço à religião cristã, tenho a religião do meu povo, o nosso Deus, como é que eu vou pecar pelos preceitos de uma outra religião?” e destaca que a violência sofrida por ele e pelos outros indígenas desde jovens, a LGBTfobia, xingamentos, deboches e a criminalização da sua sexualidade se iniciaram após a influência de não indígenas que adentram a aldeia.

Será que Brenda teria chegado ao sofrimento tão profundo, após tanta luta, a tirar a própria vida caso não estivessem com os não indígenas e cristãos dentro de sua aldeia? Haveria tanto ódio, tanto preconceito, se estivessem apenas entre eles, entre seu povo? Neimar acredita que não. Ele e seu grupo de amigos indígenas, também LGBTQIA+, do mesmo povo Boe Bororo, na mesma aldeia Meruri, convivem hoje com a depressão, medo, ansiedade e alguns tomam medicamentos para reduzir os sintomas. Recebem atendimento psicológico e psiquiátrico, tudo após o suicídio de Brenda, pois até então, todos eles aguentavam e lutavam sem ajuda, apenas apoiando uns aos outros, mantendo-se de cabeça erguida e unidos.

Quando perguntei a Neimar se ele realmente queria falar sobre o suicídio da Brenda e todas as suas consequências, a sua resposta foi: “ela era minha melhor amiga e hoje eu também luto contra a depressão. A Brenda, a minha depressão, e o suicídio dela, fazem parte de quem eu sou, portanto, se eu vou contar minha história, ela será contada completa e isso inclui a Brenda.”

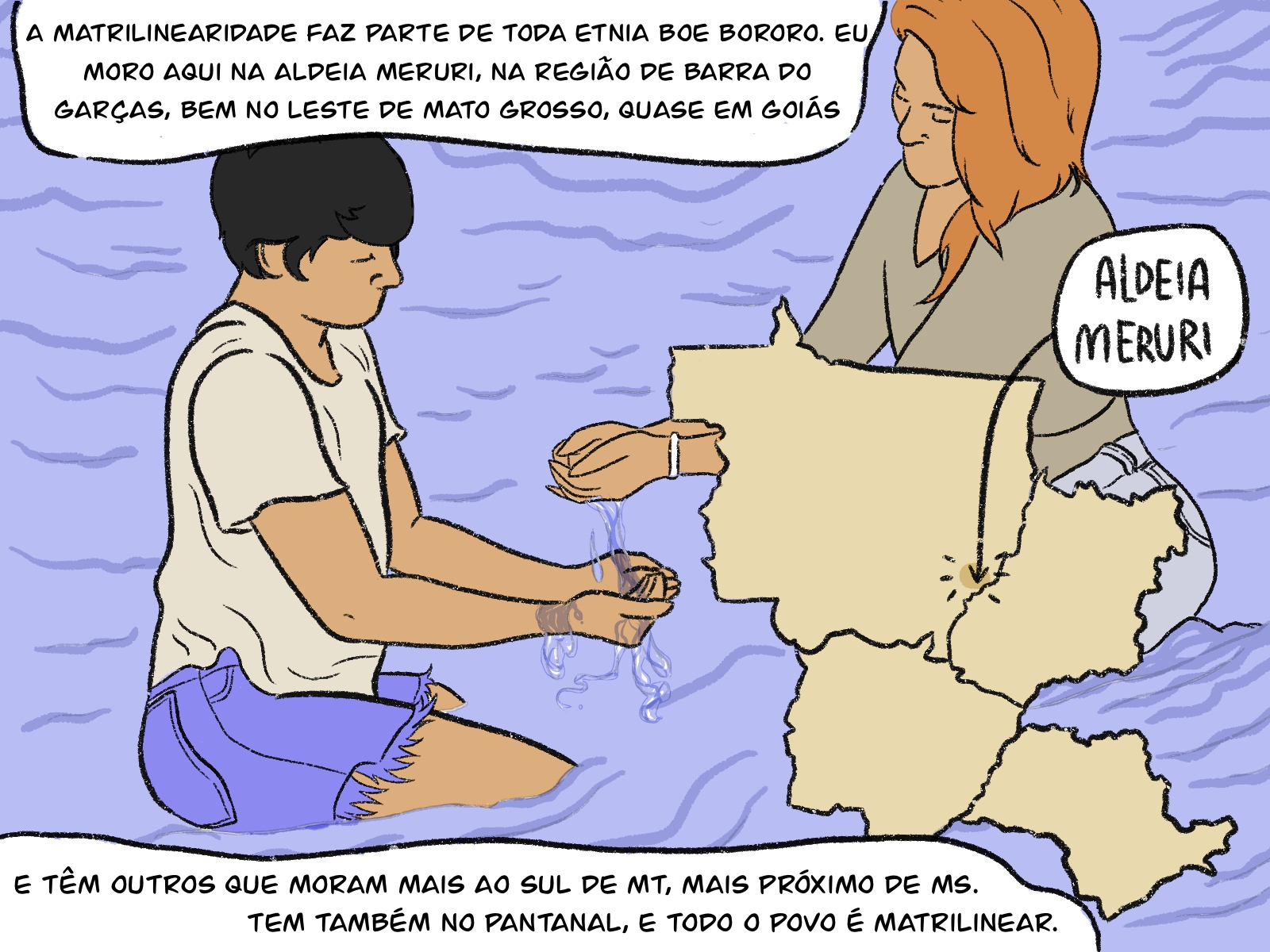

A organização dos clãs e linhagem dos Boe Bororo é matrilinear, né? Fale sobre a matrilinearidade do seu povo.

Então, já que começaram falando sobre a matrilinearidade do nosso povo, eu vejo que nós temos um certo privilégio enquanto LGBTQIA+ aqui na nossa aldeia, principalmente os homens em maior quantidade, lésbicas e algumas trans. Eu acredito que a matrilinearidade é bastante positiva e a nossa relação com as nossas famílias, as nossas mães, é bem mais tranquila, porque o poder das mulheres é bem grande aqui dentro da aldeia. Entretanto, pelo olhar do feminismo ocidental que vem para constituir essa igualdade de gênero, aqui para nós não tem essa igualdade, a mulher tem poder. Por exemplo, eu sou de um clã porque minha mãe me deu o nome, me deu artesanato, me deu tudo que é relacionado com a minha mãe. Então, eu vejo que ainda existe preconceito e machismo, em outros povos, a respeito dessa matrilinearidade, mas no nosso povo, não. Eu vejo que temos certo privilégio, porque o nosso convívio é bem mais perto das mulheres do que dos homens. Nos espelhamos nas mulheres que têm essa força para poder enfrentar os homens. Somos privilegiados por sermos um povo matrilinear.

Em toda a etnia Bororo é assim, ou é na sua aldeia, especificamente?

Sim, a matrilinearidade faz parte de todos da etnia Boe Bororo. Eu moro aqui na aldeia Meruri, na região de Barra do Garças, bem no leste de Mato Grosso, quase em Goiás, e têm outros que moram mais ao sul de Mato Grosso, mais próximo de Mato Grosso do Sul. Tem também no Pantanal, e todo o povo é matrilinear.

Você tem alguma ideia em números da população Boe Bororo? Porque segundo o último censo, a população da etnia é de apenas 2 mil pessoas.

Eu li a dissertação de um membro aqui da minha comunidade, mestre em Educação, que apresentava dados populacionais que eram um pouco mais de 2 mil. Nosso povo não é muito mesmo. Eu sei que antigamente eram aproximadamente 10 mil, a nossa população. Na verdade, está crescendo de novo, porque não tinha nem 2 mil até um tempo atrás e agora passou.

E a quantidade de acadêmicos da sua aldeia?

Então, acadêmicos formados temos cerca de 10 que são daqui da aldeia. Alguns são professores aqui. Minha irmã é assistente social, tem psicóloga, educador físico e eu. Agora no público em geral, não sei. Falando na pós-graduação, tem esse que fez mestrado em Educação, um que fez mestrado em Direito, a psicóloga fez mestrado em Antropologia Social e eu, que sou o quarto e estou terminando o mestrado em Antropologia Social. Tô concluindo mesmo. Esse ano entraram novos acadêmicos, cerca cinco ou mais, aqui da aldeia em programas de mestrado em áreas diversas. Então agora tem bastante no mestrado, e não tem nem uma pessoa do meu povo com doutorado ainda, eu estou a caminho.

O ensino fundamental e o médio foram no próprio povo, na aldeia, ou, em escolas de fora junto com não indígenas?

Foi todo aqui na aldeia mesmo. Quando eu estudei, já tinha o ensino fundamental e o médio. Eu estudei praticamente a minha vida toda aqui na aldeia. Escola pública aqui. Antes, vinham alunos não indígenas que moravam nas fazendas aqui nas proximidades. Não tinha nem ensino médio ainda e era como internato da missão religiosa da igreja católica. Era uma referência de escola aqui no Mato Grosso.

Depois, mudou bastante coisa. Eu terminei o ensino fundamental aqui e depois eu quis fazer uma experiência e fui para Rondonópolis. Eu fiquei um semestre na cidade e voltei para determinar o 1º ano do ensino médio aqui na aldeia. Fiz o segundo ano aqui e em uma escola de uma vila há 50 quilômetros, um ônibus levava a gente, e terminei o terceiro ano aqui na escola da aldeia.

E sua trajetória acadêmica?

Então, para mim foi um choque muito grande desde o início, porque eu acho que nós éramos uns 40 alunos indígenas aqui do meu povo e do povo Xavante também. A gente fez um processo seletivo aqui no estado, entre duas aldeias, que têm a missão salesiana. Na verdade, tinham 40 pessoas, mais ou menos, e quatro vagas. Eu consegui passar em segundo lugar e fui para Campo Grande. Eu tentei também em São Carlos, mas era muito novo, logo depois de terminar o ensino médio. Eu fiquei dois anos parado ainda, após terminar o ensino médio, porque eu não consegui entrar na universidade logo que eu terminei, era bem novo, tinha entre 15/16 anos. Acabou que eu fui para Campo Grande.

Eu nunca tinha ido para Campo Grande e nem para o Mato Grosso do Sul. É uma realidade totalmente diferente do que eu vivia antes, uma cidade grande e eu vim de uma aldeia, no interior mesmo, onde eu não tinha várias tecnologias e informações que eu tive depois que eu fui para lá. Foi um choque muito grande em relação à cultura do estado. A adaptação com os colegas do curso, da faculdade e da cidade. Assim, a tudo mesmo, mas eu fui tentando, porque eu não tinha ninguém da minha família, acho que tinham três pessoas que eu conhecia que eram aqui da minha aldeia.

Então, eles eram as únicas pessoas que eu conhecia e, só depois, eu fui conhecendo e fazendo amizade com o pessoal do curso, com pessoas da faculdade e com pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida fora da universidade. Foi um período bem difícil mesmo, bem conturbado, porque eu fazia um curso que era bastante relacionado a tecnologias digitais, ao uso do computador para fazer os trabalhos. Logo, essa rotina não era a mesma que eu tinha antes e estava acostumado. Eu lembro de quando eu fui para lá, que eu não sabia nem mexer no Word, PowerPoint, não sabia digitar e todo semestre tinha uma oficina em que a professora era maravilhosa. A Rosemeire Régis, ela ajudava mesmo os indígenas da UCDB [Universidade Católica Dom Bosco].

Ela era parceira do NEPPI [Núcleo de Estudos de Populações Indígenas], e sempre ajudava muito. Toda sexta-feira, tinha curso de informática onde ela ensinava a usar o Office, as normas ABNT, foi muito bom pra mim e não apenas essas oficinas, mas também as outras que o NEPPI também proporcionava, como a monitoria. Funcionava como aulas extra e auxílio nas matérias em que estivesse com mais dificuldade, que eram ministradas por alunos veteranos dos cursos. Fez todo o diferencial para o meu aprendizado. Inclusive com ajuda financeira sempre que foi necessário. Acredito que eu não conseguiria terminar o curso sem esse apoio. Pois é muito difícil você estar em um lugar que não conhece, parece que tudo que está ali proposto para você se torna ainda maior, se você não consegue lidar com os seus problemas.

Portanto, eu sou muito grato, mesmo, a todos e a tudo que nos foi proporcionado. Dessa forma, depois de um tempo e fui percebendo que minha relação com os meus colegas de curso era meio diferenciada, sabe, porque eu era o único indígena lá no curso. Em muitos outros cursos da universidade, tinham vários indígenas em várias turmas, mas no meu curso, eu era o único em todos os semestres. Eu me sentia bem fora da caixinha; por mais que ali tivessem várias pessoas de diferentes perspectivas, ainda assim, parece que eu não estava incluso dentro do que era o curso. Entretanto, meu curso tinha vários professores maravilhosos que sempre me ajudavam, que viram em mim uma pessoa interessada, que eu tinha algumas dificuldades em relação a ter um ensino totalmente diferente das outras pessoas que estavam ali.

Por ser uma universidade particular, após um tempo, eu percebi que essas pessoas tinham um comportamento diferente comigo, tinham preconceito, não tanto pela minha sexualidade, porque tinham outros LGBTQIA+ no curso, mas por eu ser indígena. Então, a minha maior dificuldade na universidade foi por ser indígena. Por muitas vezes tinham as piadas, que a princípio pareciam ser apenas brincadeiras, mas para mim eram muito ofensivas. Eu lembro uma vez que estávamos atravessando de um bloco para outro, e passamos por um trecho que estava sujo de barro e materiais de construção, foi eu desviei da sujeira porque não queria passar por ela, e um rapaz, meu colega de curso, me disse: “Ué, por que você não vai passar ali no sujo, você não é índio?”. Eu respondi que não é por ser indígena que vou passar pela sujeira, “não é você que vai lavar a minha roupa e comprar sabão pra mim”. Ele ficou tentando se desculpar e admitiu estar errado.

Eu disse que meus amigos não falariam isso de mim, que ele era apenas um colega. Ele insistiu: “Desculpa, amigo”, e o corrigi: “amigo, não; colega”. Esse foi apenas um dos episódios dentre tantos outros, mas esse ficou marcado. Naquela época, eu ainda não sabia me defender, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Depois um tempo, fomos seguindo, me lembro que éramos uma turma de pouco mais de 30 alunos quando começamos. Se formaram apenas seis alunos, eu estava entre eles. Assim, eu lembro também numa aula do curso, em uma matéria que chamava “design e cultura”, e foi aí que eu comecei a conhecer sobre a antropologia, que eu gostei muito e quis continuar estudando para conhecer ainda mais sobre a antropologia. Foi quando eles começaram a me pedir ajuda para entender a disciplina, porque eu tinha mais facilidade.

No começo, eu que pedia ajuda em tudo e muitas vezes, eles não estavam prontos para me ajudar. Aí chegou a minha hora, que o jogo virou, e eu ajudei, foi um momento de superação. Já sobre a minha relação com os professores, foi bem mais tranquila. O pesado mesmo foi na relação com os colegas. Nós morávamos a uns dois quilômetros da universidade e não tínhamos o passe de ônibus. Todos os dias íamos e voltávamos toda noite a pé. Muitas vezes a gente chegava em casa e tinha que fazer comida, porque não tinha ninguém na casa. Uma vez ainda a gente quase foi assaltado. Eu saí correndo. Ainda bem que não conseguiram me alcançar.

Você falou da questão da tecnologia no curso de Design, que não tinha tanto conhecimento antes de entrar na faculdade; gostaria que ouvir mais sobre como era a tecnologia dentro da aldeia na época e como está agora. Você acha que melhorou muito ou não?

Então, eu acredito que melhorou muito. Eu lembro de quando estudava no ensino médio e no ensino fundamental, não tinham computadores aqui para a gente mexer, para a gente fazer apresentações, e não tinha internet. Agora não, acho que cada casa aqui tem o wi-fi. As crianças aprenderam a usar celular, ficam jogando, então, eu acho que a gente tá podendo acompanhar mais o que acontece lá fora, em relação a tudo o que tá acontecendo em relação a pandemia, enfim, a gente tá tendo mais acesso hoje e principalmente, entre os mais jovens.

Com sua formação em Design, você sofreu algum preconceito do tipo: “indígena de celular?”

Eu lembro que quando eu fui para uma escola, uma vez, eu fui fazer uma apresentação em uma escola infantil e as crianças: “nossa, ele tem celular”. Acho que escola ensina desde criança mesmo, ensina que a gente é aquilo que eles dizem, aqueles estereótipos sobre índio na aldeia, aquela visão bem caricata mesmo sobre indígena, de fazer “bubububu” com a boca, fazer aqueles cocares de TNT, essas coisas.

Assim, mas eu percebi que isso mudou, porque isso acontecia muito até um tempo atrás, e mudou um pouco, né, porque eles me levaram para uma escola; então, eu mesmo podendo mostrar o que a gente faz e o que a gente é, por mais que a gente esteja na cidade, tendo um celular, tendo acesso ao conhecimento das tecnologias, a gente também tem a nossa cultura, a nossa vivência aqui dentro da aldeia. Então, é bem complicado porque a gente tenta ajudar, mas eu acho que nem todos têm essa visão ainda, eu falo em relação aos professores também. Vários professores ainda mantêm esses estereótipos e querem dar para seus alunos, que vão reproduzindo esses estereótipos.

Você falou do preconceito contra indígenas fora; poderia falar um pouco do preconceito dentro das aldeias contra pessoas LGBTQIA+? Gostaria que você falasse mais sobre a influência, essa penetração de igrejas dentro das aldeias e se isso contribui para o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+.

Está sim atrelado a esse processo colonização e de evangelização também, porque eu sei que até de algumas pessoas mais velhas que já existiam pessoas transgênero dentro da nossa comunidade. Onde poderiam transitar entre os espaços que é tão considerado masculino e feminino, dentro de rituais, dentro de no cotidiano mesmo, também da comunidade. Então acho que essa colonização, um pouco desse patriarcado colonial, eurocentrismo, tudo está meio que atrelado, esse preconceito e essa discriminação, chegassem aqui dentro, não só da minha comunidade, mas de outros povos indígenas também.

É bem complicado porque muitas vezes a gente tem que falar contra os nossos próprios pares, porque eles já estão com uma ideia formada sobre a igreja, eles tem a fé em Deus. Eu acho que cerca de 90% da minha aldeia é católica, algumas pessoas têm a religião tradicional, essas pessoas que tem um outro olhar, assim, é diferente dessas pessoas que são da igreja. Inclusive eu mesmo até um tempo atrás, eu achava que eu estava errado, porque tinha algo errado comigo e não que eram as pessoas que estavam erradas e cometendo homofobia.

Então, eu tenho certeza que está muito relacionado a isso, não só a questão LGBTQIA+, mas também tem várias práticas culturais que foram, de certa forma, perdidas por causa da igreja. A questão do machismo, porque eu já falei nós somos matrilineares, eu acho que começaram a respeitar menos o poder que as mulheres têm, também, depois desse processo. Logo, está tudo relacionado.

A sua família é evangélica?

Não, aqui não tem evangélico. Aqui é quase todo mundo católico, na verdade. Eu tenho conhecimento de uma família que é evangélica aqui na aldeia. Aqui na aldeia só tem igreja católica, não tem igreja evangélica.

Você falou que o pessoal da religião tradicional tem um outro olhar, por exemplo, a homofobia acontece menos entre os Boe Bororo? Qual é a religião tradicional da dos Boe Bororo?

Eu acredito sim, é uma relação mais tranquila e com mais afeto. Assim, a nossa religião não tem um nome, né, ela é mais ligada aos espíritos. Espíritos de quem já faleceu, dos antepassados, de alguns heróis marcados pela história e também dos nossos criadores. Tem o Deus da religião cristã e nós também temos o Pemo, que é o nosso deus.

Eu queria aproveitar o gancho e pedir para você comentar com a gente sobre a questão da sua sexualidade, da sua militância dentro e fora da aldeia. Você, recentemente, ganhou um prêmio, conta pra gente.

Eu não me considero militante, eu não me considero ativista, eu me considero uma pessoa que está apenas tentando levar informação para outras pessoas, porque dentro da militância, dentro deste ativismo, eu vejo muitas pessoas que estão tentando visibilidade própria, a todo momento, tentando se aparecer e eu acho que esse não é o objetivo. Muitas vezes eu mostro alguma coisa que eu sei que vai mudar a vida de outra pessoa, que vai atingir e vai fazer refletir.

Então, eu tento apenas levar informação para outras pessoas. Sobre sexualidade em contexto indígena é falar mesmo sobre essa esse processo de colonização que a gente sofreu e sofre até hoje, por mais que seja de uma forma velada, ainda acontece. Aqui mesmo dentro da aldeia, eu percebo toda essa influência que veio da daquela época até hoje, muito do que a gente sofre é por conta disso e isso também vem diretamente da igreja, até mesmo das pessoas que estão ali, dos não indígenas que estão aqui, querendo a todo momento colocar moral, o moralismo para falar o que é certo e o que é errado, o que é pecado, pecado para eles na verdade, porque eu mesmo nem sou católico. Então como que eu vou pecar sendo que eu nem sou da religião?

Vou falar um pouco sobre essa pluralidade também, porque são vários povos, são mais de 300 povos indígenas no Brasil, mais de 200 línguas, então, são várias formas de vivenciar a sexualidade, várias formas de nomenclatura. Aqui na aldeia, nós temos alguns nomes relacionados a nós de forma pejorativa. A gente busca ressignificar e usar esses nomes de forma positiva para a gente mostrar que também temos empoderamento, que a gente é igual as outras pessoas e, inclusive, a gente tem até um time de futebol, porque o futebol faz parte da cultura de vários povos indígenas hoje. Nós temos um time só de gays e trans.

Aqui na nossa aldeia, a gente está fazendo um campeonato e a gente sempre está no topo das batalhas, a gente vai para arrasar todo mundo, porque esse time não existia, a gente jogava mais separado e chegaram os meninos de outras aldeias, então a gente pode se unir e fazer o nosso time. A gente não tinha nem nome. A comunidade, algumas pessoas que nos acompanhavam, eles colocaram o nosso nome de Pantera. Então, a está o tempo todo usando o nosso corpo para poder falar sobre essas questões. Eu vejo que eu comecei a falar sobre essas questões abertamente, sobre a minha sexualidade mais abertamente, depois que eu tive esse conhecimento acadêmico.

No mestrado mesmo, acho que no final da minha graduação, mas antes disso eu já usava o meu corpo para poder falar sobre isso, quando tinham vários encontros nacionais de jogos indígenas, em diversos estados e capitais pelo Brasil. Eu ia e eu era quem eu era, e não dá para não perceber a minha sexualidade e desde então, eu tentava mostrar, tentava falar que eu também estava ali, que eu também existia, que nós sempre existimos, na verdade. Logo, é sempre bom a gente tentar levar informação, porque as próximas gerações, eu acho que elas vão sofrer menos impactos do que a gente sofre hoje, porque é para outras pessoas sentirem um pouco menos desse impacto que a gente tá sofrendo. Acredito que também seja por falta de visibilidade, falta de representantes falando sobre essas questões, dentro e fora da aldeia.

A minha relação com a comunidade hoje é bem mais tranquila, mas eu vejo que é por conta deu ter um conhecimento acadêmico, por eu ter saído e estudado, entretanto, não é por isso que eu quero ser respeitado, eu quero ser respeitado por ser quem eu sou, não por ter um conhecimento que outras pessoas não tem ou ter um diploma. Falando sobre onde eu falo sobre isso, dificilmente eu falo sobre isso aqui na aldeia, porque não tem um encontro, não tem um debate, não tem nada relacionado a isso e eu sou a pessoa que poderia ter mais facilidade para falar, mas eu não falo, eu não tenho coragem e um pouco de medo, também, da reação do meu povo.

Mesmo que hoje, eu seja uma pessoa bem mais corajosa, ainda tem um certo tabu, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo espaço, conseguindo respeito. Antes a não podia nem, sei lá, ser quem nós somos, hoje não, hoje nós estamos diferentes até porque, um tempo atrás, já tinham pessoas que eram homossexuais, mas eram bem padrões, bem masculinos e hoje não. Hoje nós temos nosso jeito de ser que é totalmente diferente daquela época, o que nós queremos ver é o que somos de verdade, então, a gente vai lutando por isso. Eu tive uma amiga que cometeu suicídio no dia 15 de maio do ano passado. Ela foi uma pessoa muito importante, muito significativa para mim.

Aqui na aldeia não tinha pessoa trans até ela. Ela usava roupas femininas, tinha um cabelo bem longo e para ser essa pessoa, ela sofreu muito. Eu lembro que muitas pessoas não gostavam que ela usasse essas roupas, tivesse esse cabelo longo, maquiagem e tudo que para eles é relacionado ao feminino e ser mulher. Hoje muitas pessoas têm essa liberdade de ser assim, porque ela construiu isso. Então, eu acho que a gente tenta fazer isso para que as outras pessoas não sofram tanto e eu acho, que com a ida dela, também, as pessoas começaram a nos olhar com um olhar até mesmo de pena, olhar de preocupação. Desde então, nós começamos a ter um acompanhamento psicológico e eu vejo que a comunidade, foi um momento, um episódio bem ruim, principalmente para nós que somos, éramos tão próximas, foi bem ruim, muito triste.

O ponto positivo, eu acho que as pessoas passaram a nos defender, nos respeitar, nos olhar com um olhar de preocupação. Assim, eu vejo que a gente conseguiu conquistar espaço mesmo, falando sobre essa questão, tanto que eu ganhei um prêmio também, e o ano passado a gente estava nessa pandemia e tiveram vários eventos online antes que eram presenciais. Eventos relacionados aos indígenas mesmo e no ano passado, no mês de abril, um evento onde tiveram várias mesas sobre saúde, sobre educação, sobre literatura indígena. Teve um dia que era temática de sexualidade indígena, me convidaram também para participar, mas eu não pude participar porque eu estava aqui na aldeia na casa da minha mãe e eu fico meio sem jeito de falar sobre sexualidade perto dela, então, eu não participei. Eu vejo que a gente foi conseguindo espaço.

Era um evento da rádio Yandê, um evento grande que acontecia e a gente não era incluído. Primeiro foi incluída a pauta das mulheres indígenas, mostrando as demandas, então, a gente foi meio que tentando mostrar que nós também existimos, que nós também precisamos de saúde e educação, como qualquer outra pessoa da comunidade precisa, porque a gente não está buscando privilégio, nós estamos buscando permanecermos vivos. O que a gente busca, a gente busca coletivamente. Depois teve o acampamento Terra Livre que acontece em Brasília. Nesse evento também teve uma mesa voltada a essa temática, uma mesa específica sobre sexualidade indígena.

A gente vê que é um evento bem grande que também levando em consideração os povos indígenas e incluindo também essa questão da sexualidade. Então, eu acho que a gente está conseguindo ganhar espaços. Temos o Tibira que também está levando informação. Tem o Papo de Índio, que é de um colega nosso do povo Pataxó, que também tenta levar informação sobre sexualidade em contexto indígena. Ainda assim é bem complicado, porque têm muitas pessoas que acreditam que ser indígena é uma coisa do passado. Que ser LGBTQIA+ é uma coisa linda da moda atual, como se fosse uma vontade, sendo que não é você quer ser, não é bem assim, então como as pessoas vão relacionar uma coisa do passado, que é ser indígena para muitas pessoas, para uma coisa que é do presente.

Então, eu acho que as pessoas não conseguem fazer essa conexão, não consegue entender, principalmente entre as pessoas não indígenas. Em nossas falas, a gente busca sempre respeitar cada comunidade, porque cada comunidade tem uma realidade diferente da outra, algumas tem mais preconceito com a nossa sexualidade devido a religião cristã ou também, talvez por questões culturais. Então, a gente tem que falar, mas sempre tentando respeitar as pessoas que não tiveram o mesmo acesso do que nós tivemos. É ensinar, sem querer impor. A gente não quer fazer o mesmo que fizeram conosco. Através do diálogo a gente ir construindo um futuro melhor, um futuro mais igualitário e justo.

O coletivo de Tibira é de indígenas LGBTs. Provavelmente é o primeiro no país, certo?

Sim, eu acredito que sim. Nós fundamos o coletivo em maio de 2019, já vamos completar dois anos de Tibira.

Como que foi ganhar o prêmio Poc Awards?

Foi uma surpresa para mim, porque um amigo meu de Campo Grande, ele é drag [queen], ele estava olhando lá e viu meu nome e me marcou no Facebook, mostrando que eu estava concorrendo e eu nem sabia. Eram três pessoas concorrendo: eu, o Padre Júlio Lancellotti e um outro que não lembro. E aí eu ele marcou eu enviei para os meus amigos e tentei compartilhar, mas o padre é bem mais conhecido. O Padre Júlio ganhou pelos votos populares e eu ganhei pelo júri.

Para mim foi bem significativo, porque como estava falando sobre status e sobre essas representatividades, a gente tá aos poucos construindo, criando espaços para as pessoas nos conhecerem, porque até um tempo atrás, a falta de representantes indígenas LGBTQIA+ bem grande. Já tinham pessoas que eram referências enquanto indígenas, como a Sônia Guajajara, Ailton Krenak, e os não indígenas buscando melhoria nos direitos para as pessoas que eram LGBTQIA+; mas indígenas que eram LGBTQIA+, não. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que estão levando informação adiante e eu acho que isso é muito significativo.

Mostra também esse protagonismo que a gente está conquistando enquanto indígenas LGBTQIA+. Eu fiquei muito feliz. Eu não esperava, eu não imaginava e fiquei chocado. Depois fui ver que não era um prêmio pequeno, porque tinham várias pessoas que eram conhecidas e que também ganharam o prêmio. Eu fiquei muito feliz. Demorou para chegar, mas o troféu chegou.

O mestrado… Como foi para você chegar ao mestrado, se você já tinha algum contato com alguém antes, por exemplo algum amigo que já fazia, como está acontecendo a sua experiência e principalmente, a experiência de ler o que autores brancos escreveram sobre o seu povo?

Então, é bem complicado. Falando um pouco sobre quando eu me caracterizo para fazer alguma apresentação na universidade, principalmente a federal, porque eu vejo lá na universidade federal, as pessoas são diferentes mesmo, eu lembro quando eu chegava com o rosto pintado, com algum adorno do meu povo, aí eu me dava conta que não fazia parte daquilo, daquela diferença que ali tinha, sabe, era diferente para além dos limites daquelas diferenças aceitáveis. Algumas vezes eu ficava olhando, sentia mal, porque eu gostava de apresentar, me sentia apresentando no pintar, porque meu mestrado é sobre isso também, sobre as pinturas e eu queria mostrar um pouco do que eu tava falando. Eu me sentia também mais confiante, com autonomia maior para falar sobre o que eu tinha que falar, mas tinha esses olhares.

Ainda dentro da antropologia eu vejo que é uma visão bastante romantizada sobre os indígenas, sobre o que é ser LGBTQIA+. Porque eu sou indígena, sou LGBTQIA+, isto é, eu sou gay e parece que para muitos professores, os indígenas são aqueles lá, que estão ali e são homem a mulher, não sei se têm uma mente aberta para pensar nessas diferenças dentro da sexualidade. Então, é bem estranho, eu percebi um pouco dessa visão romantizada dos indígenas, que parece que não pode ser LGBTQIA+. Assim, eu vejo que alguns professores estão desconstruindo também, tentando mudar o olhar para outra forma. Eu acho que é isso, eu vejo que muitas coisas eles falam, não é bem o que eles fazem.

Eu vejo mais na etnologia, das pesquisas com os indígenas que não é não conseguem pensar dessa forma. Acho que os que são mais da área de gênero e sexualidade, eles já tem um outro olhar sobre isso, de menos estranhamento, e a minha relação com eles também é bem mais tranquila. Eu também vejo que alguns professores têm um pouco de medo de levar essa temática para as aldeias, por ser ainda um tema tabu e para respeitar as comunidades tradicionais, as aldeias e falar sobre isso, mesmo que seja um tema que precisa ser debatido e precisa ser estudado, não tem muitas referências, Então, eu acho que precisa muito mais.

O professor Hilário [Aguilera Urquiza, antropólogo] estudou meu povo. Ele veio para cá, eu acho que em 2003, fez a pesquisa do mestrado, se eu não me engano. Eu conheci ele no dia da prova mesmo. Eu terminei o curso e a professora Eva o conhecia. Ela ligou e me indicou para ele, falou que eu queria fazer o mestrado. Eu fui fazendo tudo certinho, fiz o projeto, estudei para a prova e eu fui para Campo Grande. Eu conheci ele só no dia da prova, aí nos conhecemos pessoalmente. Eu consegui passar e estou aqui sofrendo até hoje.

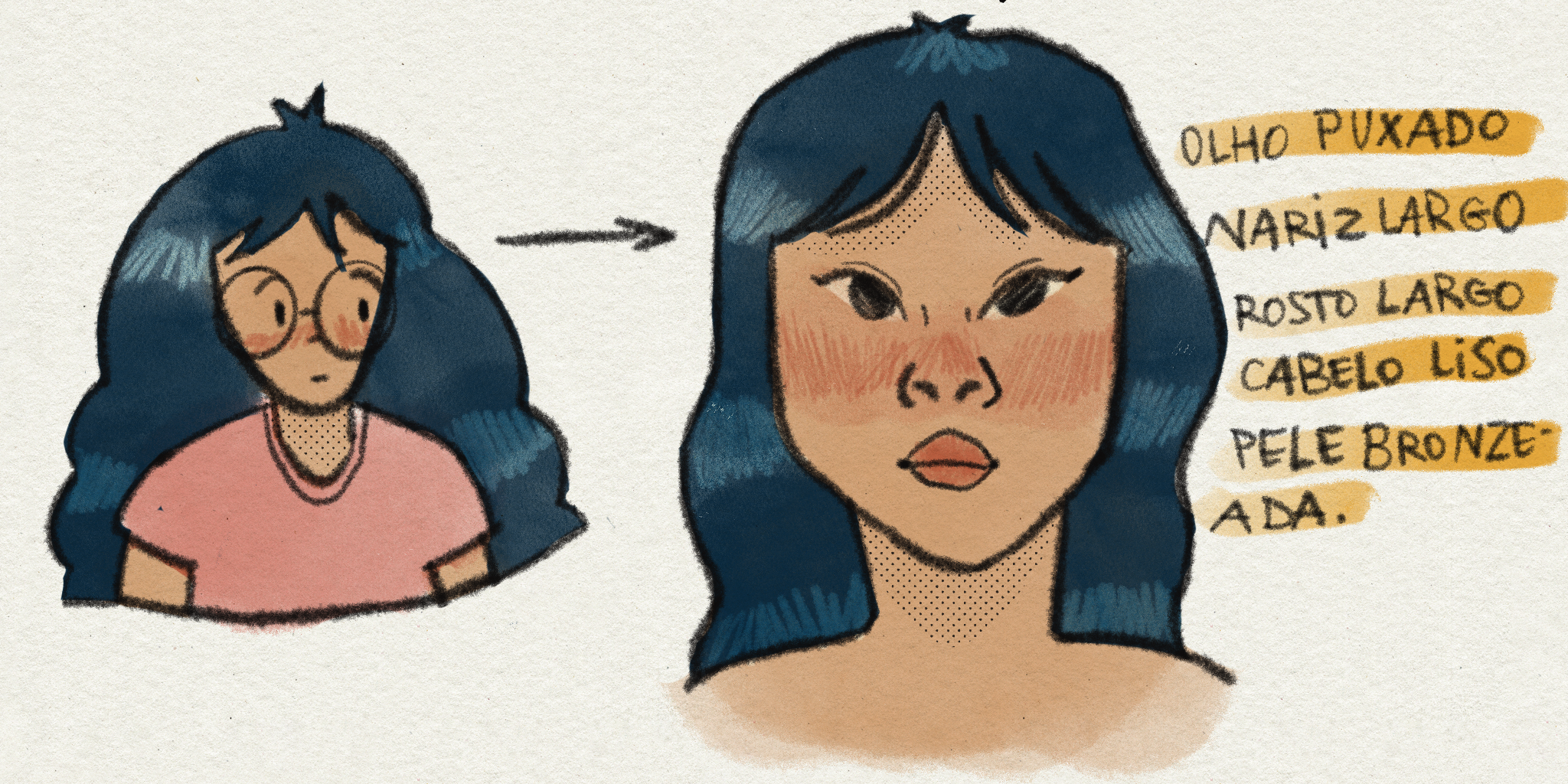

E a sua pesquisa é sobre pinturas corporais?

Sim, é; pinturas corporais, mas direcionada a pinturas faciais. Nós estamos divididos em dois clãs, e dentro desses dois clãs contém os subclãs, e, dentro de cada subclãs desses têm várias pinturas, então, eu tento trazer um de cada. Eu tenho que trabalhar falando um pouco sobre a matéria-prima, sobre o significado, sobre essa pluralidade de pinturas, também sobre as regiões, aqui a gente mora no cerrado, tem uns do Pantanal, então, cada bioma tem essas diferenças de aves mesmo, de animais e plantas, que estão relacionados e muitas vezes aqui não tem uma pintura que para lá, em outra região, tem.

Por conta disso, eu tento trazer um pouco da temática, mas está sendo bem complicado. E aí você aborda os significados… Eu falo e tento trazer alguns exemplos com fotos, para mostrar ao máximo como que é, porque têm diferenças entre outros povos. Eu vejo aí no estado de Mato Grosso do Sul, vários povos usam o jenipapo. Aqui não, aqui a gente usa outro material. Uma pasta feita a partir da mistura de resina com carvão, onde sai uma pasta grossa e brilhosa. Se eu quiser lavar a pasta, sai. O jenipapo não, acho que fica uns 15 dias. E como tem várias pinturas, várias possibilidades de mudar, aí vai mudando conforme o ritual.

E o que você acha de brancos que pintam rosto e se fantasiam de indígenas, tipo no carnaval?

É uma discussão bem atual também, apropriação cultural, de que indígenas não são fantasias, então queria que você falasse um pouco a respeito. Eu acho uó! Eu não compactuo com isso, até porque eu vejo que ainda tem alguns indígenas que defendem. Eu vejo, falando sobre o meu povo, não são usadas de qualquer forma, de qualquer maneira. Por mais que elas não sejam, não são divididas por gênero, porque é dividida por clã, ou, eu posso dar uma pintura a minha irmã, usar a mesma, mas cada um tem seu significado, os seus momentos de uso e até mesmo os artefatos.

Alguns são usados em rituais funerários e não pode ser usado de qualquer maneira, porque tem toda uma cosmologia envolvida também, e as pessoas vão e usam no carnaval, como tivesse ficado apenas uma fantasia, sendo que não é uma fantasia, faz parte da cultura e também faz parte da identidade. Aí de certa forma começam a generalizar todos os indígenas. Aqui tem essa diversidade bem grande de indígenas no Brasil onde muita gente consegue perceber pelas pinturas, pelos atores, que povo aquela pessoa pertence. Então, eu não gosto muito. Tem muita pintura relacionada aos espíritos, também.

Quando a gente quer mostrar a nossa identidade e quem somos é através da pintura no rosto. Além disso, após o mestrado, você quer fazer o doutorado. E aí que eu queria que você falasse mais do time de vocês e do trabalho com atendimento psicológico para vocês na aldeia. Então, eu tenho um tio que falou uma vez que, entre nós, nosso povo, não havia suicídio. Eu tinha uns de 13 anos. Teve um primo meu também que cometeu suicídio, aqui da aldeia. Entretanto, ele sofria com transtorno mental e não temos muitas informações a respeito. Ano passado também foi minha amiga, ela tinha 22 anos.

Eu vejo que depois que a gente começou ter esse atendimento psicológico, esse acompanhamento, melhorou bastante, sim. Nossa saúde mental, não só a nossa, mas também de outras pessoas que também não são do nosso meio, mas que moram aqui na aldeia, que preciso também, que tem seus problemas, que tem dificuldades, mas eu fiquei pensando assim, ela é uma psicóloga daqui mesmo da minha aldeia, que se formou e voltou, e tá trabalhando aqui de novo. Eu fico pensando que será que se fosse uma outra pessoa, seria esse mesmo atendimento? Esse mesmo cuidado com o nosso povo, com a nossa comunidade e só depois desse fato, também, que começaram vir de forma mais frequente aqui, todo mês vem. Antes desse episódio, isso não acontecia também.

Acho que esperaram acontecer a tragédia, para poder estarem vindo. Mas esse acompanhamento psicológico, eu acho que muita gente fazia, sempre o nosso grupo, a gente fazia conversas individuais, conversas em conjunto, também. No início, eu acho que fez bem e mostraram o outro psicólogo que veio junto com ela nos atender, ele é de outro povo aqui mesmo no estado. Eles trabalharam durante esses primeiros dias que foram os mais difíceis mesmo para mim ir para uma irmã também dela, que também é gay e estava sendo discriminada.

No começo eles vinham mais, mas depois menos, por conta da pandemia que eles estão junto também trabalhando com a vacina. Então, eles estão afastados da gente. Eu acho que ajudou bastante não só a gente do grupo, mas também toda a comunidade. Tem um olhar mais de cuidado também, para um outro, a gente do grupo sempre tenta conversar, mostrar os melhores caminhos, nesses dias de dificuldades que a gente tem, mesmo quando eles não estão aqui, a gente tenta se reunir e apoiar uns aos outros. E o Pantera? Então, ele surgiu recentemente. Eu fui em uma festa bem grande onde outras aldeias também dessa região foram participar.

Era aniversário de 18 anos de um rapaz e eles convidaram uma banda de outro do povo, que é também daqui do Estado de Mato Grosso e vieram várias pessoas. Daí na volta, três não quisera, voltar, eles ficaram, porque houve um desentendimento com uma pessoa que tava organizando o ônibus e ficaram para trás. Sorte que a gente é amigo deles, a gente acolheu, cada um foi pegando um e levando para casa e tentando fazer com que eles não ficassem tristes, mas na verdade, a intenção deles já era de ficar, porque aqui é a aldeia que tem menos preconceito. Eles se juntaram a nós e montamos nosso time.

Esse time já era para ter sido feito há muito tempo, desde a época que ela estava viva, e ela era goleiro ainda, e a gente precisa de goleiro agora, porque não temos. O pai dela é um dos melhores goleiros que eu lembro. Até brinquei “como você está pegando bem” e ela disse “eu sou filha de Augusto Mário” brincando, né. Desde essa época era para gente ter montado o time, mas era incompleto, sempre faltava um e outro, então, nunca deu certo. Agora sim, a gente conseguiu realizar esse sonho de fazer esse time. Eu acho que também uma homenagem a ela, onde ela estiver, eu acho que ela sempre estará conosco. Então a gente chama às vezes algum “hétero de Taubaté” para jogar no gol.

Agora tem um campeonato e a gente ganhou ontem, e hoje, nós ganhamos outro jogo. Eu acho que vai ter essa semana inteira de jogos e nós estamos jogando e arrasando e tem bastante torcida, todas as pessoas torcem para o nosso time, ficam em volta do campo.

Os campeonatos e tal, os amistosos, são entre as aldeias?

Os maiores, de premiação maiores, de dinheiro… esse que teve no dia 9 e 10 e 11 de janeiro, ele foi maior. Eu acho que foi mil reais para o primeiro lugar para os homens e as mulheres. E convidaram todas as aldeias. Esse que tá tendo aqui agora é só para a nossa aldeia mesmo, só para os times daqui e na verdade são premiações menores, tipo refrigerantes, ou então, dinheiro com volume mais baixo, bolas, essas coisas para descontrair mesmo. Não tem toda essa aglomeração, não tem esse intercâmbio assim entre as aldeias, onde têm pessoas que se conhecem de outras aldeias e famílias, também, em outras aldeias, mas não apenas família de sangue, mas também família de clãs.

Nós aqui em casa já acolhemos umas três meninas, que são filhas de uma mulher que mora em uma aldeia bem distante, mas ela é do nosso clã, então a gente espera como se fosse prima, mesmo que a gente não é parente de sangue. No começo você mencionou sobre as nomenclaturas… Então, eu vejo que tentam nos encaixar dentro desse termo, desse guarda-chuva correspondente a sigla LGBTQIA+. Entretanto, existem outros, mas não é o que a gente quer ser chamado mesmo, que a gente se identifica, porque são vários povos, várias formas de vivenciar a sexualidade, várias culturas e como vão encaixar tudo? São muitas coisas, não só aqui no Brasil, mas fora também.

Essa sigla, muitas vezes, têm povos que possuem uma relação totalmente diferente do que essa sigla que vem de fora, pode significar. Então, aqui eu lembro de um dos primeiros que nos chamavam era de “Pobogo”, que é o veado campeiro, aquele pequeno, era de uma forma bem ofensiva e falavam bem na nossa cara mesmo. Eu lembro de tudo isso e que aconteceu mais na minha adolescência, quando eu estava quebrando o armário. Depois de um tempo, já estava um pouco maior, eu lembro que nos chamavam de Biaraka, que significa orelha em pé, as pessoas ainda estavam falando pra gente de forma ofensiva e preconceituosa. Eu tentei ressignificar para mostrar que eu sou mesmo uma pessoa de orelha em pé, uma pessoa antenada no que está acontecendo, uma pessoa que está literalmente sempre de orelha em pé.

Os outros, que eram Imedu/Aredu (Homem/Mulher); Aredu/Imedu (Mulher/Homem), mas eu vejo que essas vieram mais com uma forma de identificação por não saber falar essas palavras que vem de fora. Eu vi umas pessoas mais tradicionais falando dessa forma. Essas formas podem vir com preconceito e discriminação, mas a gente tenta ressignificar e usar com orgulho.

Mudando totalmente de assunto, como que foi a campanha da All Star Converse?

O convite veio lá pelo perfil do Tibira, falando que eles queriam essa campanha com quatro indígenas LGBTQIA+. Que eles pagariam a passagem, hospedagem e um cachê em dinheiro, para fazer as fotos, de algo também. Aí a gente foi para lá para fazer as fotos. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, eu nunca tinha passado por São Paulo e foi bem bacana. Eu gostei muito. No perfil do Facebook da converse teve bastante comentário negativo. No perfil do Instragam, não. Comentários horríveis do tipo: “além de índio ainda é viado”. Também sobre a Converse estar usando a nossa imagem, mas a gente faz para estar ocupando os espaços mesmo. Acabei esquecendo de te perguntar, você falou da vacinação na aldeia e gostaria de saber se esse discurso antivacina chegou na aldeia também, se tem esse pessoal que fala que não é para vacinar.

Aqui na aldeia quando teve a eleição, não teve um único voto para o Bolsonaro. Mas assim, vieram essas informações de fora mesmo, dá a internet, da televisão, passando sobre virar jacaré, que estavam mandando primeiro para os indígenas que era para acabar de matar os indígenas, essas coisas. Aí o nosso Cacique falou pelo alto-falante que muitas pessoas não queriam, mas que era para todos se vacinarem para não deixar a Covid-19 chegar na nossa aldeia e acalmando a todos que nada daquelas histórias de internet iria acontecer com eles, que era confiável. A maioria já foi vacinada, ainda bem.

Quer fazer alguma consideração final?

Então, eu gostaria de dizer para as pessoas indígenas, LGBTQIA+, que tenham força, que tenham confiança em si mesmas e sigam plenas.

1 Comment

[…] In addition to Sunday’s award, the magazine has collected other national accolades – it was second in the Mosca Prize in 2020, with on covid-19 in indigenous villages people from Mato Grosso do Sul; He won the Expocom Centro-Oeste Cup in 2021 with A report on religious influence in politics; He was awarded an Honorable Mention in the Vladimir Herzog Prize for Amnesty and Human Rights, also in 2021, with Video interview about LGBT+ Indigenous people. […]