“Eu não quero me tornar branca, quero ser cada vez mais indígena”

- 9 de março de 2021

A antropóloga Tanaíra Sobrinho fala sobre as tensões de ser uma indígena terena em um meio acadêmico ainda predominantemente branco

Por Aline Correia Antonini

Colaborou Norberto Liberator

O mito faz parte integrante da língua; é pela palavra que ele se nos dá a conhecer, ele provém do discurso. Se queremos perceber os caracteres específicos do pensamento mítico, devemos, pois, demonstrar que o mito está simultaneamente, na linguagem e além dela. (LÉVI-STRAUSS, 1970, p. 228)

Na cosmologia umbandista, existe a crença de que uma cabocla com poucos meses de vida havia sido abandonada por sua mãe aos pés de uma árvore de jurema. Foi encontrada e adotada pelo poderoso guerreiro caboclo tupinambá, que a batizou com o nome de Jurema. Cresceu e tornou-se a primeira guerreira e cacique de seu povo. Era temida pelas tribos inimigas e jamais abaixava a cabeça. Destemida, corajosa, lutou por si e por sua tribo. Como entidade encantada da linha dos caboclos, é conhecida pelo furor do brado que anuncia sua manifestação em terra. Assim como o brado da cabocla filha de tupinambá, uma antropóloga indígena se anuncia com a voz carregada de força e orgulho: “Meu nome é Tanaíra Sobrinho. Pertenço ao povo Terena. Resido e resisto aqui em Campo Grande”.

Aos 29 anos, a professora possui uma trajetória de luta, construída através da busca pela educação, ao mesmo tempo em que buscava conhecer a si mesma, a sua ancestralidade e as raízes do seu tronco familiar. Formou-se em Geografia, no ano de 2015, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Seu trabalho de conclusão de curso “A desativação do terminal rodoviário Heitor Eduardo Laburu em Campo Grande (MS) e suas configurações socioespaciais” transitava pela temática dos estudos urbanos, habitacionais e impactos socioeconômicos. Em agosto de 2020, defendeu o seu título de mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Sua dissertação, com o título “Eu gosto mesmo é de mulher: afetos e desejos dissidentes entre mulheres indígenas em Mato Grosso do Sul”, voltou-se para as experiências de afeto e sexualidade entre mulheres indígenas, tema que se aproxima à descoberta da sua própria identidade.

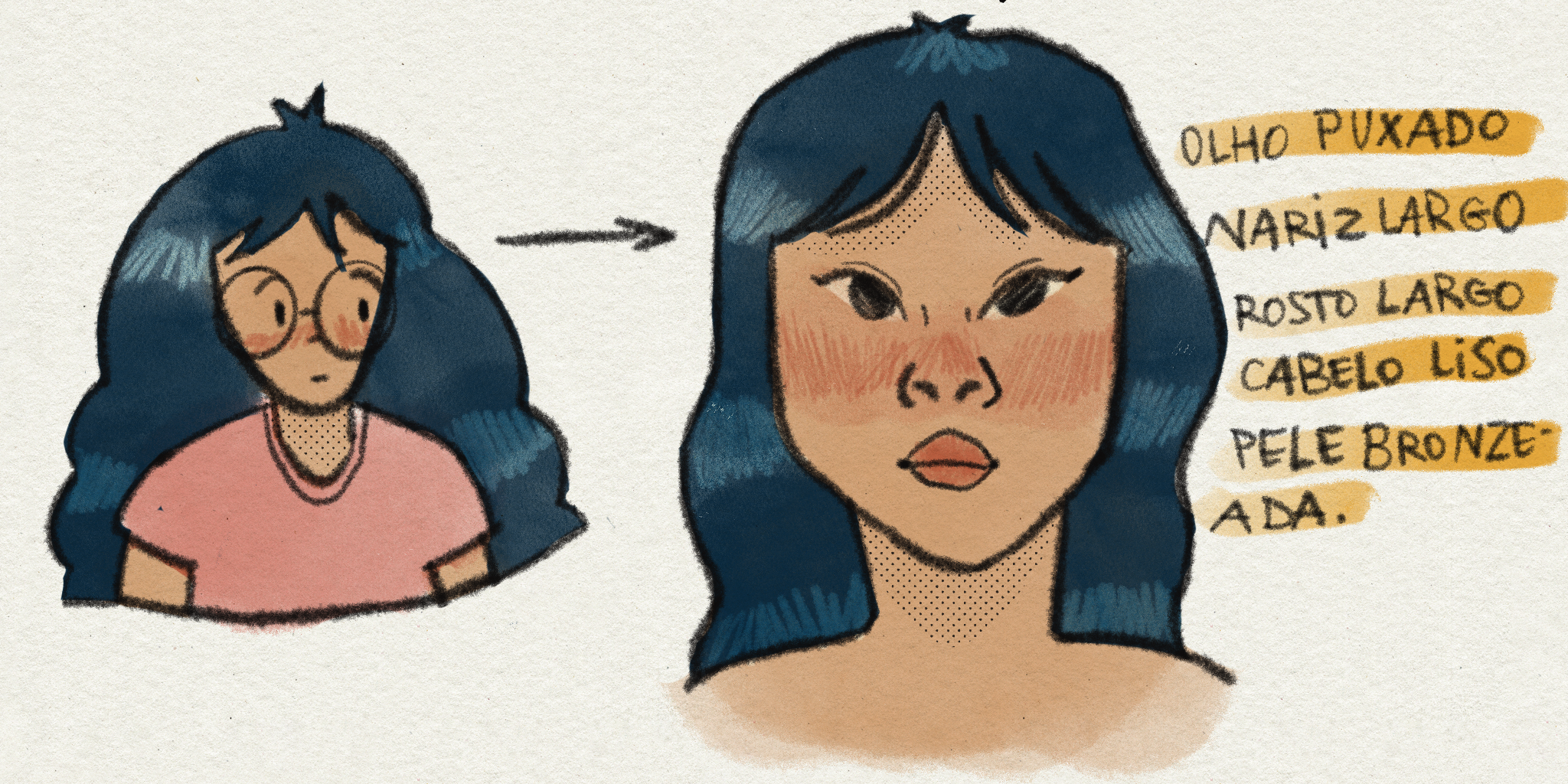

Os indígenas da etnia terena, família linguística aruak, habitam os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, desde o século XVIII. Segundo dados do censo do IBGE (2010), a população dos terena se aproxima dos 30 mil habitantes, sendo a quinta maior etnia em número de pessoas no Brasil e a segunda em MS, muitos desses vivendo fora e/ou longe de suas aldeias, assim como é o caso de Tanaíra, pertencente ao tronco familiar da terra indígena Taunay-Ipegue, entre os municípios sul-mato-grossenses de Aquidauana e Miranda. “Sempre morei e sou nascida aqui em Campo Grande. Mesmo não morando na aldeia, com o tempo fui descobrindo minha identidade de mulher indígena, mesmo com a pressão do racismo estrutural do nosso país, que tenta esconder nossas identidades”, afirma, sobre o apagamento das pessoas indígenas.

Lecionando a disciplina de geografia na educação básica, fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), observou que era uma das únicas professoras indígenas existentes neste sistema de ensino em Campo Grande. “É muito raro encontrar professores indígenas lecionando aqui”. No início de 2020, começou a lecionar na rede privada de educação, e notou que a ausência de professores é ainda maior, não apenas com indígenas, mas com pessoas racializadas, de forma geral. “Observar essa ausência me leva a pensar também em questão socioeconômica. Mesmo no ingresso de estudantes através do sistema de ações afirmativas, ainda é muito pouco, apesar de ter acontecido um avanço, principalmente pelas mulheres”.

Desta forma, volto ao mito umbandista, pois, tal qual a Cabocla Jurema foi a primeira em guerrear e liderar sua tribo, a terena Tanaíra foi uma das educadoras precursoras na educação de base, nas redes pública e privada, na capital com maior população de terenas no país. Neste sentido, mito, linguagem, oralidade, conhecimento, tradições, identidade e trânsito entre espaço-tempo são os fios que tecem a rede em construção do ser, do saber e do pertencer. Como dizia Claude Lévi-Strauss: “isso é bom para pensar”!

Carreira acadêmica e profissional

Tanaíra explica que sua pesquisa acadêmica se deu pela necessidade de um estudo que se debruçasse sobre sexualidade dissidente, ou seja, não heteronormativa, entre mulheres dentro de aldeias indígenas. “Se existe uma invisibilidade e uma não abordagem sobre as relações e sexualidades entre os indígenas, de uma forma geral, entre as mulheres é ainda mais raro. Então, comecei o processo de pensar como funciona a questão das sexualidades dissidentes entre as mulheres indígenas, entre as aldeadas em sua maioria”.

A antropóloga buscou recortes específicos de como essas mulheres se percebem e como são percebidas por suas próprias comunidades. “A pesquisa começou a se construir pensando em como elas se identificam enquanto mulheres que possuem experiências afetivas com outras mulheres; quais são os tipos étnicos e idades; quais os enfrentamentos dessas mulheres durante suas jornadas”.

Ao pesquisar os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Tanaíra conta que notou o crescimento do número de indígenas no ensino superior, o que a surpreendeu positivamente. “A partir do momento em que a população indígena adentra a universidade, ela vai levar o retorno deste conhecimento de volta para a comunidade. Então é muito interessante pensar nisso”.

O indígena urbano

Durante a educação básica, Tanaíra estudou apenas em escolas não indígenas, além de nunca ter vivido em aldeia urbana. “É muito interessante pensar nisso, porque o indígena não é só aquele que vive na aldeia, o aldeado. Se formos pensar a respeito do aldeamento, temos aí uma questão histórica de confinamento, uma retórica colonial, entre outros. Eu costumo dizer que nós usamos e estamos em todos os espaços e todos eles são terras indígenas”, afirma.

O apagamento de sua própria identidade foi outro problema com o qual teve de lidar. “Durante a minha vida no convívio com os não indígenas, eu sofri com estigmas e preconceito inúmeras vezes. É uma questão de enfrentamento. Também existe um processo de enfrentamento acerca desses micro estigmas que surgiram com o meu ingresso na educação superior”.

Como é a sua relação enquanto umas das únicas professoras indígenas na rede de educação básica? Desde o início e durante o processo de adaptação até o momento?

Esse meu processo na educação básica, são pontuais os momentos em que eu converso com os pais, são poucos encontros e geralmente em reuniões. Na maioria do tempo, eu passo e tenho interação direta com os meus alunos. Existem espaços em que eu me sinto mais confortável em conversar sobre isso. Pois eu penso que alguns espaços sejam mais flexíveis. Agora existem outros espaços, principalmente da educação privada, que eu não posso falar sobre isso – ser indígena, lésbica nem sobre política, se eu quiser sobreviver.

Se eu quiser permanecer e continuar trabalhando, eu gosto muito do que eu faço, mas eu preciso sobreviver. Então existem espaços em que não tenho diálogo aberto, entretanto, na educação pública é o espaço de falar, porque existem vários iguais naquele espaço. É nesse lugar que eu gosto de conversar, participar e de contribuir. Em outroseu não posso, infelizmente. É terrível isso. Nesses tempos de polarização política, geralmente os processos seletivos que eu participei na educação privada, um dos principais requisitos e a sabatina na hora da entrevista, é sobre ideologia política. Eu achei terrível! Mas os donos das escolas, os coordenadores já chegam falando isso: “como você trabalha com política? em quem você votou? Qual é o seu partido?”.

É terrível! É terrível, gente. Um horror! Eu fico horrorizada. Dessas últimas vezes, eu mesmo precisando muito, recusei trabalho. Não quero participar desse ambiente e desse lugar. Saí fora. Não vou participar disso.

Você falou que no ensino público têm mais alunos racializados, maior diversidade, que não existe no ensino privado. E a sua relação com esses alunos negros, indígenas, racializados em geral? Pergunto porque a gente nota que existe uma falta de autoestima muito relacionada ao preconceito e muitas vezes, alunos indígenas falam que são japoneses, enfim, já chegou a trabalhar a autoestima deles?

Sim, sim… são muitos alunos. Alguns que não se reconhecem enquanto indígenas. Alunos que até se reconhecem enquanto indígenas, mas não conhecem nem sabem a história do seu povo, suas origens, o tronco da história familiar, sabem muito pouco. Eu busco sempre contribuir com essas pessoas que são frutos de um processo colonial que está no Brasil há, pelo menos, cinco séculos. Através de ações políticas, embranquecimento, entre outros. Esses alunos sempre me falam: “professora eu sou indígena. [Pergunto] ‘E qual o seu povo?’. Eu não sei. Às vezes eu falo que sou japonês.”. Então tem muito disso. Na escola pública, eu me sinto muito à vontade em conversar sobre isso. Eu já dediquei espaços nas minhas aulas para falar sobre a questão racial, da questão indígena, pra levar artistas, pra levar parentes indígenas para palestrar, já fiz oficinas, já participei de ocupação de escolas. Então, eu procuro fazer esse trabalho com esses alunos e dedicar esse tempo na escola pública que permite.

Como foi desde o seu primeiro contato a com a literatura antropológica acerca do seu povo, dos povos indígenas? Você como professora, mestra e indígena, como foi pra você este contato e convívio na academia, principalmente com a literatura indigenista que não foi produzida por indígenas?

A antropologia tem esse histórico de ter sido uma ferramenta, um tentáculo do sistema colonial e sempre estar a serviço dessas práticas. Principalmente nos clássicos da antropologia, a gente leu várias coisas e eu só conseguia pensar: “gente, como os antropólogos ensinavam as pessoas desse jeito?”. Então sempre teve essa gênese extremamente etnocêntrica e eu li várias abordagens muito esquisitas, bem estranhas… até mesmo no seu desenvolvimento, nas suas questões, o evolucionismo por exemplo, que tinha essa questão da superioridade das raças, e é muito doido pensar nisso. Porque na atualidade está surgindo um movimento de indígenas antropólogos que realizam suas pesquisas e se tornam referêncis. Eu costumo dizer que estamos em um processo de retomada de lugares que nos foram tomados, historicamente, e agora podemos reescrever a nossa história de acordo com as nossas perspectivas.

É muito interessante pensar nisso porque a universidade é um espaço de relações de poder. Essas relações de poder caem muito nessa questão, que os doutores, professores indigenistas não aceitam as críticas, o que é uma pena. A academia é muito tóxica. É uma realidade muito cruel, é cabulosa, é tensa, mas é possível pensar em uma academia que tenha essa questão do protagonismo, tenha produções com o olhar daquele que sempre foi considerado o “outro”. Ela se construiu sempre pensando esse outro, aquela sociedade ou tipo exótico, o bom selvagem… agora existe esse movimento contrário desse pessoal que sempre foi o objeto de pesquisa, agora são os que estão produzindo.

Você falou dessa questão dos antropólogos indígenas, como você vê a importância de agora ter essa literatura que é feita por indígenas, essa retomada da antropologia e outras áreas, sendo contadas a partir de quem era pesquisado antes? Como você avalia para as próximas gerações, no caso, os indígenas lendo outros indígenas?

Eu avalio como algo extremamente positivo. Também é uma inspiração em ver intelectuais, comunicadores, artistas, profissionais das mais diversas áreas, produzindo aí de acordo com seus conhecimentos, suas sabedorias tradicionais que é algo que até então, pelo menos não muito distante do ponto de vista temporal, não acontecia. Estamos passando por uma transformação. Apesar de todas as intempéries que acontecem na nossa sociedade, a articulação e essa mobilização dos movimentos sociais. Que ao longo da história da humanidade estão aí se fortalecendo e passando sua mensagem. É algo que vai acontecer cada dia mais e vai contribuir cada vez mais. Que seja tendência. Eu quero ver isso acontecer.

A sua pesquisa é sobre mulheres lésbicas nas aldeias terena, é isso?

Mais ou menos, eu mudei para experiências afetivas sexuais entre mulheres indígenas. Acontece que durante o trabalho de campo foram surgindo mulheres do povo Terena, do povo guarani-kaiowá.

Então, falando sobre isso, comunidade indígenas LGBTQI+ e a LGBTfobia que está presente muitas vezes nas aldeias, você vê uma influência religiosa, inclusive na sua pesquisa, dentro das aldeias, que possa ter incentivado que ocorresse esse tipo de problema e preconceito lá dentro?

Sim, com certeza. No processo de trabalho de campo e até mesmo neste processo de levantamento de literaturas, sempre aparece essa influência negativa da igreja e da religião. A minha constatação é que essa influência dessa religião não indígena, impacta negativamente esse processo de aceitação das relações do outro. Eu posso sentir a solidão, eu sempre ouvi falar dos e sou dissidente. Existem relatos, inclusive desses autores decoloniais, que mostram que sim, essas autarquias existiram e causaram impactos sociais nessas comunidades. Igual ao processo de colonização, essa coisa dos indígenas antes da colonização, é possível também tivesse algum preconceito e conflito de aceitação, mas nada tão violento quanto a colonização.

E hoje, você constatou também se tem alguma ligação com a “preservação” entre aspas da manutenção da etnia, visto que tem um genocídio que está em andamento ainda; muitas etnias têm, sei lá, menos de mil indivíduos… tem essa presença, também, desse discurso de que não pode ser LGBTQI+ porque a gente precisa se reproduzir?

Sim, tem vários discursos que são muito semelhantes aos discursos da sociedade não indígena. Eu vi coisas que jogam até a cura gay, todo esse contexto, essa proibição, essa não aceitação insiste por conta dessa influência negativa, desses discursos cristãos e neopentecostais, é muito grave e forte.

Então você falou de terem ficado mais violenta essas relações da sexualidade e da lgbtfobia, machismo, delas terem ficado mais violentas após a colonização. E aí teria um segundo momento. Também teve a colonização e aí vieram essas ideias da Igreja Católica, da moral cristã. Mas aí você nota também que tem um segundo momento, o mais recente que seria dos neopentecostais, que tornaria ainda mais violento?

Sim, acredito que sim. Principalmente agora é mais apelativa de “Deus acima de tudo” que é muito forte na sociedade não indígena. Acontece muito de o indígena reproduzir esse comportamento com a influência religiosa. Sempre vemos denúncias de coletivos e principalmente, dos parentes guaranis kaiowá, com conflitos com os neopentecostais que estão situados na região, estão sendo agredidas e violentadas, casas de rezas sendo queimadas e suas liberdades sendo cerceadas de alguma maneira.

A Taunay-Ipegue tem alguma prática religiosa definida?

Existe a presença de muitas igrejas neopentecostais, amiga… E alguns remanescentes mais antigos da espiritualidade tradicional… Essas pessoas que ainda exercem a pajelança, são chamadas de Koixomuneti.

E tem uma penetração desse discurso bolsonarista entre os indígenas? Indígenas que reproduzem esse discurso do Bolsonaro ou são bolsominions?

Sim. Tem bastante até. Tem uns irmãos que ainda estão perdidos nessa questão política. Infelizmente, é muito triste. A nossa história com essas políticas de embranquecimento, isso é uma síndrome. Quando eu vejo um irmão e uma irmã, reproduzindo um discurso que não seja compatível com a sua realidade e com a realidade do seu povo, eu fico muito triste.

Essa questão cultural, também fala da retomada da língua. Gostaria que você falasse um pouco sobre, porque uma professora indígena me falou que existiu o apagamento dos idiomas e muitas vezes os próprios indígenas preferiam não passar para os filhos, para que eles não sofressem preconceito por causa do sotaque, etc. Mas agora também tem um movimento de retomada das línguas. Quero que você fale, no geral, sobre a importância do idioma, porque o idioma é o traço maior de um povo.

A minha história é muito parecida com a história que a professora te falou. Até os meus avós, até o meu pai era fluente na língua terena, língua xané. Essa fluência na língua materna era presente nos antigos da minha família. Eu questiono muito meu pai por conta disso. Eu tive uma conversa com ele, recentemente, eu falei: “pai, eu estudo, na medida do possível, a minha língua materna, eu mais entendo do que falo, então porque não aconteceu comigo de aprender desde criança?”. Ele me respondeu: “filha, naquela época eu tinha vergonha. Era meu pai, minha mãe, minhas tias falando a língua materna, o idioma, e eu ficava com vergonha porque as pessoas discriminavam a gente e eu não queria ser discriminado”.

Então, acho que isso é muito presente em muitas histórias de muitos indígenas. Tendo isso como uma informação, só que sou muito curiosa, sobre a história da minha família, meus ancestrais e a questão da língua é claro. Eu quero aprender e quero saber. É algo que eu não quero deixar ser apagado, pelo contrário. Tem esse livro “A queda do céu” e o autor fala dessa coisa do tornar-se branca. Eu não quero me tornar branca. Eu quero me tornar e ser cada vez mais indígena. Eu sou Terena e por conta das questões históricas, estruturais e coloniais, eu tive alguns apagamentos, alguns desencontros e eu não quero virar branca, eu quero ser Terena.

Aquelas discussões sobre uma carteirinha terena que eu não sei se ainda existe, você poderia falar a respeito?

Acontece que nessas burocracias da Funai, foi criado um tipo de registro do indígena que apontava qual era a sua etnia, seu povo, sua filiação, e através dessa carteirinha o indígena conseguia ter acesso as políticas públicas, auxílios, e até mesmo se atestar enquanto um indígena perante qualquer instituição. O que acontece é que foi criada uma época aí na Funai, um RG indígena que seria essa identificação. Depois de muito tempo que as pessoas estavam utilizando esse RG, saiu uma portaria que o invalidou e criou o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani), um tipo de certidão. Eu usava o RG sem saber que não tinha validade e não era reconhecido, não era formalizado. Eu soube que foi uma pessoa aleatória, um funcionário da Funai que criou esse RG, mas nem a fundação o reconheceu.

Enfim, foi uma polêmica muito grande o Rani. Eu acho muito complicado e demorei para entender isso, posso estar falando bobagem, mas eu vejo problema neste registro. Eu acho que isso é problemático porque a minha autonomia, como eu me reconheço não é levado em consideração. Precisa de um documento que é criado pela sociedade não indígena, criado pelo Estado não indígena para atestar que é um indígena. É muito doido isso. É uma faca de dois gumes.

Você é marxista?

Não sei, eu gosto muito das ideias e de Marx. Talvez uma marxista decolonial. Eu acho que é o que mais explica as nossas mazelas. Mas eu acho que eu dou uma beijadinha na mão do marxismo.

Eu ia te perguntar como e se você busca essa aplicação do marxismo dentro desse contexto da problemática colonial dos indígenas perante a sociedade não indígena.

Assim, é que o marxismo metodologicamente não contempla uma leitura etimológica, coisa assim, são metodologicamente incompatíveis. São completamente diferentes. Mas eu já li muito Marx, tenho amigos marxistas maravilhosos. É que essa coisa da decolonialidade é completamente descolada do marxismo, são coisas diferentes.

Eu sei que foi muito difícil para você consegui estabelecer esse contato com seus interlocutores e todo aquele cuidado para preservá-las, inclusive. Você percebeu, por exemplo, que algumas mulheres indígenas que você teve contato com elas não se identificam como lésbicas ou bissexuais, se elas têm dificuldade em admitir isso. Por causa desse medo, dessa moralidade imposta, mais colonial, foi mais difícil para você esse contato? Sobre a sua sexualidade, na sua família, foi muito difícil?

Foi muito difícil dentro de campo como colaboradores, interlocutoras que estivessem dispostas a falar de um tema tão espinhoso que é a homossexualidade. Então foi muito difícil esse processo. Até mesmo dentro desse círculo de contatos e convivência, as pessoas se esquivavam da conversa na hora de falar sobre a sexualidade. Eu vi que é uma realidade muito comum. Essas pessoas estão lá, fazem parte daquele coletivo, daquela sociabilidade indígena, algumas não se identificam e não fazem questão de se identificar. Tem ali o desejo, o afeto, a relação delas da forma que eles acham que deve ser. Então, eu observei a partir do coletivo tibira, que me possibilitou conhecer indígenas de todas as partes do Brasil que se identificam enquanto lgbts, é um sinal que ao se identificar já romperam com todos os estigmas que carregavam ao chegar da aldeia. Pude observar que existem essas identificações e essas não identificações.

Mesmo na sociedade não indígena é difícil falar sobre essa questão da sexualidade. Todo esse processo colonial, dessa colonialidade e realidade global. Comigo não foi diferente. Eu comecei a perceber que se eu quisesse viver da forma como eu quero, e eu tinha que sair, eu vazei. Eu viver a minha vida, infelizmente. Mas eu não culpo ninguém. Eu culpo essa sociedade que foi construída dessa forma cheia de erros e intolerância, acho que é uma questão que deve ser enfrentada de alguma forma.

REFERÊNCIAS

BRASIL. CENSO 2010. Brasília: IBGE, 2012. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010- 124 poblacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia. Acesso em 01 de fevereiro de 2021.

LÉVI-STRAUSS, Claude. A estrutura dos Mitos. In: Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970.