‘Utilizo o desenho como forma de pensar’

- 19 de julho de 2020

A quadrinista portuguesa Joana Mosi usa a arte para imergir em si mesma e mostrar realidades pouco conhecidas de seu país

Por Norberto Liberator

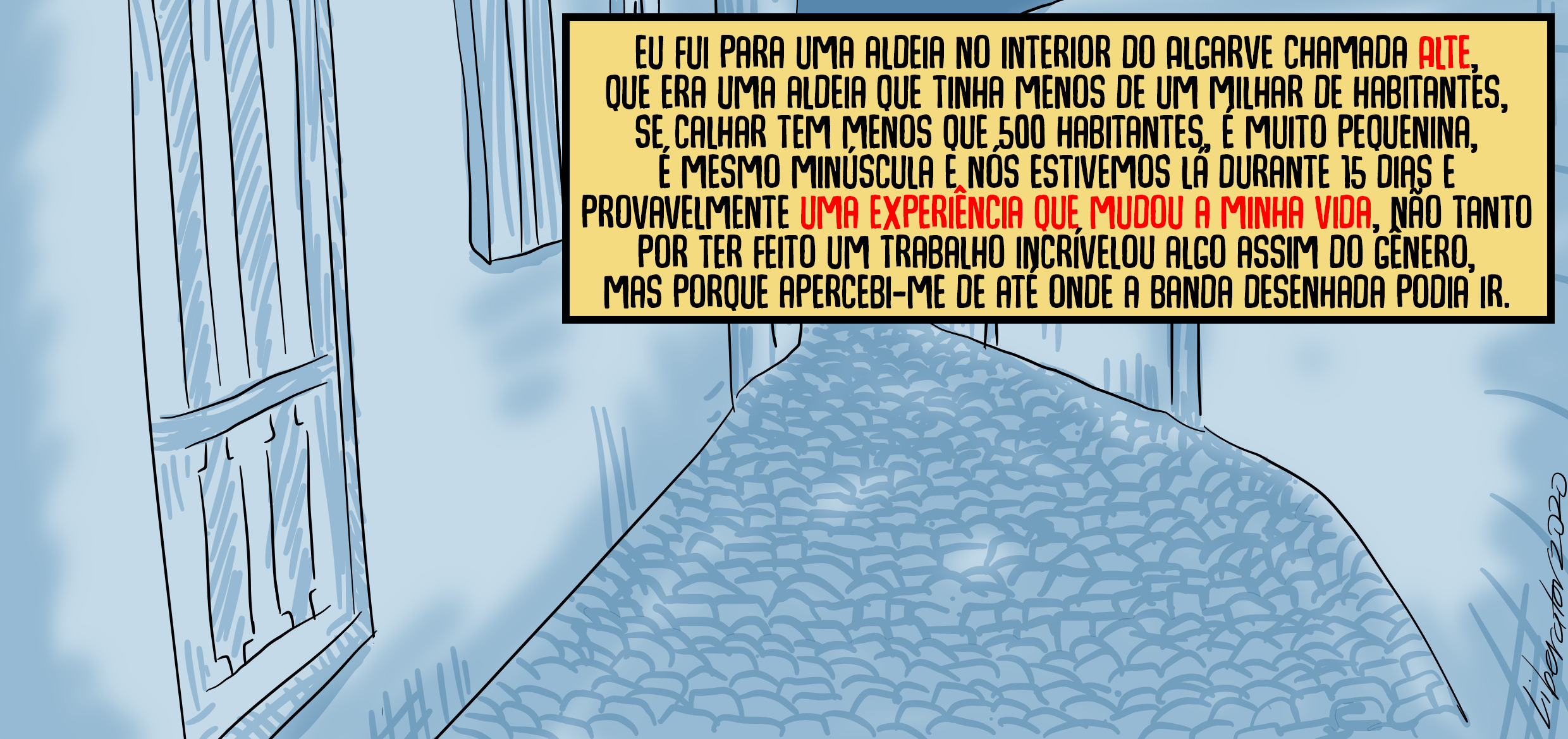

O dia 6 de julho de 2015 seria atípico para os moradores de Alte, conhecida como a mais típica aldeia do Algarve, região ao extremo sul de Portugal. A população de 1,9 mil habitantes, acostumada à rotina tranquila de charretes e galinhas pelas estreitas ruas de paralelepípedos, esperava por um evento grande e curioso para seus padrões. O lugar pacato e bucólico de menos de 100km², que parece parado no tempo e onde se tem a impressão de as horas passarem mais devagar, receberia um grupo de estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, para um período de residência artística que duraria duas semanas.

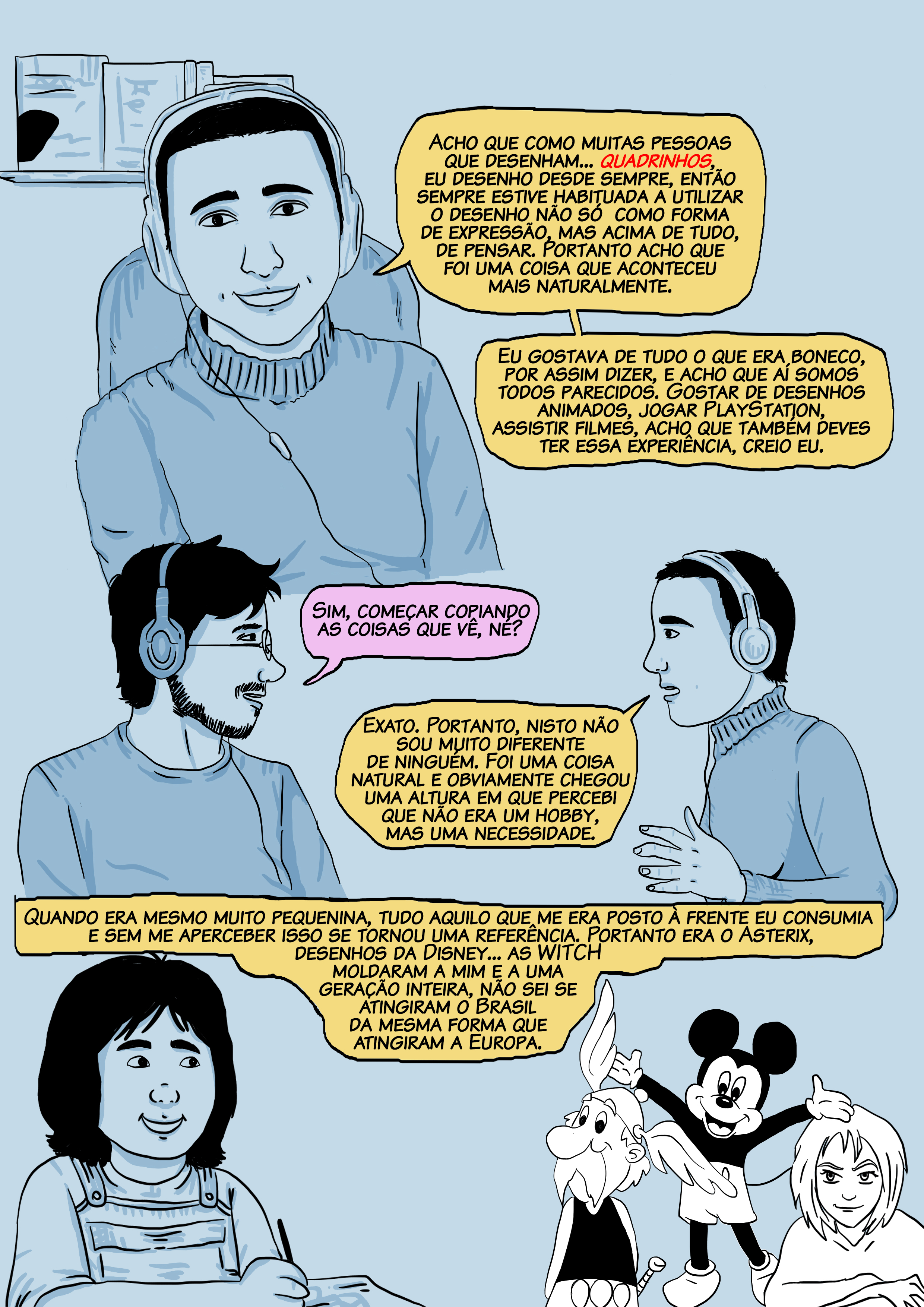

Cada um dos acadêmicos deveria fazer, à sua maneira, um trabalho que envolvesse a aldeia. Entre aqueles jovens, estava Joana Mosi. A lisboeta, que começou a desenhar antes mesmo de aprender a falar, publicava suas próprias histórias em quadrinhos – ou bandas desenhadas, como se diz em terras lusitanas – desde a adolescência, período em que produziu a webcomic Someone Stole My Panties. Em 2014, venceu o concurso de quadrinhos do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora (FIBDA), atual Amadora BD, principal evento voltado às HQs em Portugal. Por sua conexão com a linguagem, Joana escolheu produzir uma HQ sobre o cotidiano das pessoas em Alte. Nasceu assim a série Altemente, que conta com três livros.

Nos anos seguintes, a artista portuguesa continuou a produzir continuamente. Em 2016, Mosi publicou por conta própria seus primeiros fanzines, fundou a associação Ericeira BD, fez parte da antologia Sobressaltos e recebeu da Comic Con Portugal o “Galardão de Excelência na Criação de Curtas de BD”; em 2017, lançou Nem Todos os Cactos Têm Picos, livro incluído no catálogo do Plano Nacional de Leitura do governo português; participou, em 2018, da coletânea Nódoa Negra; em 2019, em parceria com Nuno Duarte, publicou O Outro Lado de Z, finalista em três categorias na Amadora BD. No mesmo ano, terminou a série Mr. Teacher, publicada semanalmente em seu perfil do Instagram.

Hoje aos 25 anos de idade, Joana Mosi dá aulas de desenho e cursa o mestrado em Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Nas horas vagas, acha tempo para produzir o podcast O que é que Fazes Mesmo?, criado em junho de 2019 e que teve sua segunda temporada este ano, junto a Guilherme Trindade.

Vestindo casaco cinza, de costas para a prateleira de livros e discos na sua casa em Ericeira, vila na zona metropolitana de Lisboa, a quadrinista me contou sobre seu processo criativo, referências, o caminho até chegar à ilustração profissional e temas como machismo e política. “Um bocado adoentada, mas não de Covid”, Mosi também falou sobre sua produção durante o período de isolamento, causado pela pandemia do novo coronavírus.

Autobiografia e relato humanizado

Joana Mosi: Olhando para trás, não acho que meu trabalho de todo seja autobiográfico. Acho que é um tópico que requer discussão. O que de facto é autobiografia? E no entanto eu tento… e acho que aprendi isso quando estava a fazer os meus primeiros livros, o Altemente e o Isto Tudo, foi que eu não queria centrar o foco em mim, ou seja, eu não queria fazer uma história sobre mim, ou sobre o que eu acho, ou sobre o que estou a fazer, mas mais um bocado o que tu estás a fazer, ou seja, usar-me a mim como uma voz para falar outra coisa qualquer.

Agora, eu posso aparecer fisicamente ou não nessa banda desenhada, mas no entanto, eu estava a tentar sair da tendência de estar sempre a falar sobre mim e queria mais usar-me como uma espécie duma repórter, ou uma interlocutora para falar do tema, ou de outras pessoas ou de outras personagens. E apercebi-me isto enquanto estava a fazer o Altemente, que foi a primeira BD que fiz, que foi resultado de uma residência artística; o próprio projeto era uma proposta da nossa universidade para “descentralizar a arte” (sinal de aspas com as mãos), ou seja, residências artísticas em aldeias remotas no interior de Portugal, promovidas e financiadas pela universidade.

É um bocado aquilo que eu já tinha sentido com a Amy Whinehouse, mas num sentido que, ok, eu posso usar a banda desenhada enquanto é um meio que as pessoas sempre vão associar a entretenimento, e é divertido, e é muito mais fácil ler banda desenhada para muita gente do que ler um romance mais sisudo, e portanto, deixei de ver isso como um defeito da banda desenhada, que é o que deves ter sentido em artes plásticas, que é: “nunca vamos levar a banda desenhada a sério”, porque é “entretenimento” (aspas com as mãos), e em vez de usar esse preconceito como uma coisa negativa, eu vou usar isso como um chamador, ou seja, as pessoas vão sempre ligar meu trabalho com entretenimento e portanto vou poder usá-lo para falar de temas sérios.

E é um bocadinho isso que o cartum político faz, não é? Usa o humor, e usa o desenho, a ilustração para chamar atenção às pessoas para refletir sobre coisas que, provavelmente, se fosse um ensaio político, as pessoas não tinham paciência para ler. Então pensei: “pá, vou usar a banda desenhada para tentar dar visibilidade a esta aldeia do interior que é provavelmente igual, ou melhor, está a passar pelo mesmo tipo de isolamento que está a acontecer a nosso país todo”. Mas eu só vim a ter essa intenção quando já estava a chegar ao fim do projeto, porque até aí minha intenção era só: “vamos mostrar a toda gente como é divertido estar aqui durante duas semanas”. Depois é que vim a pensar: “realmente, eu poderia ter pensado um bocadinho mais sobre isto”. E acabou que consegui de alguma forma, porque foi o projeto que mais me deu visibilidade até hoje. Apesar de que eu já fiz muito mais coisas depois disso, mas toda a gente continua a perguntar da Joana Mosi do Altemente. Portanto ficou lá, de alguma forma, isto. Para mim é uma vitória pessoal.

Acho que por essas pessoas [do interior] terem estado isoladas este tempo todo, não foi por causa do 25 de abril que elas deixaram de estar tão isoladas. O nosso problema agora, e agora que estamos a passar por corona isso sente-se ainda mais, o interior de Portugal está incrivelmente isolado. E por bem ou por mal. Por um lado, o vírus não se espalhou tal qual se espalhou em Lisboa, no Alentejo, porque as pessoas estão incrivelmente separadas umas das outras e porque não existe nem um movimento em atividade. Mas por outro lado, é muito mais difícil de chegar até lá e dar ajuda a essas pessoas, e conseguir comunicar com essas pessoas porque elas estão isoladas. E pá, e sente-se uma grande discrepância ainda, é um país muito mais pequeno que o Brasil, portanto acho que não se sente na mesma escala, de todo, o Brasil está num outro nível comparado conosco, mas mesmo assim um dos grandes problemas – e isso se tornou acentuado com o turismo, porque Portugal de repente tornou-se um país da moda – era que o interior de Portugal continuava bastante recatado e fechado, e ainda continua, essencialmente na faculdade, quando vêm muitas pessoas do interior estudar por Lisboa, há muitas piadas e muito “choque cultural” (sinal de aspas com as mãos) de: “ah, pois, porque veio de uma aldeia do interior” e de “uh, lá vêm os gajos do interior” e coisas assim.

E sente-se mesmo até nas pessoas, elas sentem mesmo essa diferença, não é? O que foi mesmo é que eu acho que foi a cultura que começou a criar alguma aproximação. Portanto não foi propriamente – e é isso que eu acho de certa forma comovente – não foi tanto das iniciativas econômicas, embora o Estado está a criar iniciativas econômicas que façam, promovam a descentralização, essencialmente agora com o turismo. E o Alentejo é um exemplo disso porque começou a apostar imenso no turismo para conseguir levar as pessoas pra lá. Não tentando oferecer aquilo que Lisboa ou que o Porto pode oferecer, que é vida noturna entre muitos teatros, muitos bares e muitos museus, é: “não temos mesmo e ok, mas temos este interior de Portugal, que tem muita história, que tem gastronomia, e acima de tudo é um tipo de turismo mais calmo, portanto há uma série de resorts no Alentejo, há muito turismo rural, e é uma coisa em que Portugal começou a apostar. Mas de outro lado, aquilo que foi fixe e que está a acontecer nestes últimos anos é que por exemplo muitos festivais de música começaram a acontecer em aldeias muito recatadas do interior. E o grande problema de Portugal é que é um país estupidamente envelhecido, porque nós tivemos uma política há 10 anos atrás que começou a expulsar as gerações mais novas pela Europa e pelo mundo, e acontece que as pessoas com intenção só de passar, sei lá três anos na Alemanha, acabam por conhecer lá alguém ou encontram de facto um trabalho que paga bem, e que os permite viver, e acabam por não voltar. E nós estivemos – estamos ainda – a viver consequências disso e temos um país que ficou cheio de gente que, pronto, são pais de uma geração que existe toda lá fora. E acho que uma luta constante que nós vamos vir a ter, e obviamente o vírus alterou um bocadinho os nossos planos, mas o que nós estávamos a ganhar outra vez era arranjar motivos para as gerações mais novas – e isso inclui a mim também – a estarem em Portugal, não num sentido patriota ou nacionalista, mas num sentido que, se nós nos formos embora este país vai ficar deserto. Não vai mesmo ter ninguém porque torna-se um país muito pouco sustentável. Assustou muita gente, ainda tá a assustar. E via-se nas repercussões todas que as rendas, isso já era outro problema… enfim, mas isso já não tem nada a ver com banda desenhada (risos).

Badaró: Você vê uma proximidade desses trabalhos com o jornalismo em quadrinhos?

JM: Acho que sim, não tento ser uma jornalista, mas acho que faz sentido o que tu dizes porque também muitas das minhas referências nos últimos anos têm sido… por exemplo, gosto imenso, deves conhecer a Rutu Modan, que é israelita. E muito o trabalho dela é criar banda desenhada e narrativas que envolvem o cotidiano e o dia a dia em Israel, em Tel Aviv. Embora ela faça ficção, ela tenta sempre utilizar aquele imaginário, um bocadinho para mostrar ao ocidente – pronto, está baseado no que vi nas entrevistas dela, pode estar falso – mas é tentar criar, como é que uma pessoa pode ter um cotidiano normal num país que está permanentemente em tensão. Em que você vai ao supermercado comprar laranjas e logo em seguida cai uma bomba ao lado. E pronto, olha aqui, uma bomba ao lado. E ela usa muito assim do humor para falar de coisas instintivamente pesadas, e sobretudo como é viver num sítio com tantas contradições e tantos conflitos, de tal forma que deixou de ser um estado de guerra e passou a ser uma característica. E é um pouco o que ela busca refletir no trabalho dela, até que ponto aquilo é um estado de guerra e vai passar, acabar, ter um fim eventualmente, e isso tornou-se de repente uma identidade de uma nação ou de uma espécie de espaço geográfico, até o ponto em que aquilo enraizou-se nos hábitos e no cotidiano das pessoas. Então o trabalho dela é muito sobre isso. E provavelmente se eu não tivesse me interessado por banda desenhada, eu sequer teria pensado tanto sobre sobre aquela realidade.

Marjane Satrapi também, né?

Sim, ó pá, sim. Também tive uma fase Satrapi bastante forte em que andava a ver vídeos dela todos os dias (risos). Ela também tem uma história muito parecida com a nossa, num sentido em que ela estudou também artes plásticas e também teve que vazar no meio, porque apercebeu-se que “eu não quero expor em museus, eu prefiro contar as coisas da forma mais crua e, se calhar, primária possível”, e é isso, não sei se tu sabes, ela agora está a tentar fazer mais cinema do que banda desenhada, porque ela percebeu que consegue alcançar mais público, ganhar mais visibilidade se fizer filmes do que se fizer banda desenhada. E de certa forma é isso que venho traçando no cinema agora, e lembro-me, quando andei a investigar o trabalho dela – precisei também de estudar o trabalho dela para minha tese – achei isso muito interessante, a forma como ela encara o meio como um veículo para chegar ao máximo de pessoas possível. E pronto, ela de certa forma encara de uma maneira um bocadinho diferente que a Rutu Modan, a grande preocupação dela é falar sobre, pronto, a cultura em que ela cresceu e de forma mais uma vez como isso moldou a personalidade dela e a forma como ela se relaciona com mundo, e mesmo como ela vê o mundo, não é? E o trabalho dela é autobiográfico sim, ela faz parte dele, mas ela usa acima de tudo como interlocutora. Ela não quer falar sobre ela, mas ela quer usar o “privilégio” (aspas com as mãos) de certa forma de ter estado presente naquelas situações, e usar-se como holofote para falar daquelas coisas que ela vivenciou na pele.

Cartum político e arte como resistência

JM: Cartum, sempre tivemos, acho que é uma coisa que se manteve constante, sempre esteve presente nos nossos jornais e nunca deixou existir, e temos cartunistas muito conhecidos… quer dizer, o

Carrilho também é português e pega essa, toda essa herança. Há um cartum específico que eu me lembro que estudei para a faculdade numa aula de história da arte, que é um bocado obscuro agora, que é o Sam, ele é essencialmente escultor. Mas ele fazia um cartum que era altamente censurado, estamos a falar do pré 25 de abril, que era divertidíssimo, era sobre um guarda, que era o Guarda Ricardo. Ó pá, era a coisa mais divertida de sempre porque era um polícia, era um cartum caricatura, e que pegava na classe social dos polícias do Estado Novo, que, de acordo com esse estereótipo era uma pessoa completamente mentecapta, mas que só queria fazer as coisas por bem. Era uma pessoa muito bem intencionada e a única coisa que queria fazer era cumprir ordens e ser bom para o chefe. Pronto, então basicamente essa é a premissa do Guarda Ricardo.

Mas no entanto, aquilo acaba por ser altamente subversivo, porque nos apercebemos que, se calhar, o Guarda Ricardo não é assim tão idiota e as tiras acabam sempre por ter um plot twist de certa forma, ao início está a dizer: ok, o guarda é um bocadinho idiota e o chefe está a tomar conta dele de alguma forma; depois, no fim, a coisa é sempre ao contrário. Portanto… e o desenho é incrivelmente minimalista, portanto é muito parecida com qualquer outra tira cômica de jornal neste sentido.

No caso, como nós temos agora A Mosca, ou o Bartoon, personagens que têm um desenho bastante simples e fácil de reconhecer e é essencialmente focado nas piadas e no cotilde do diálogo deles. E pá, era uma coisa que me apaixonei, essencialmente por ser tão simples e, ao mesmo tempo, não deixava de ser uma coisa tão divertida e altamente política e por isso é que tava sempre a ser censurado, e infelizmente após o 25 de abril, aquilo parece que foi esquecido.

E foi muito difícil fazer esse trabalho porque era lixado em encontrar bibliografia sobre isto, não havia nada escrito sobre o Guarda Ricardo. E não percebo bem por quê, porque basta-se ler sobre o Guarda Ricardo e percebe-se muito sobre a mentalidade e sobre as relações humanas que haviam no Estado Novo, que é uma coisa que eu nunca pude experienciar, felizmente, né… porque eu já nasci nos anos 90, não é? Em Portugal vive-se muito isso, a diferença das pessoas que viveram o pré 25 de abril e as que nasceram depois dos anos 70.

Atualmente há um grande avanço de ideias de extrema-direita em todo o mundo, com um discurso que geralmente ataca os artistas, um discurso moralista que muitas vezes vai de encontro ao que é produzido por artistas em geral. Você acha que é necessário usar da arte para se opor a esse obscurantismo crescente?

Sim, acho que é o que sempre foi, sempre foi isso que aconteceu, acho que a arte de uma forma muito geral, não é precisamente a banda desenhada ou a pintura, mas acho que foi graças não à arte enquanto uma profissão ou enquanto objetos que são produzidos, mas arte na verdade é uma forma, um termo que nós criamos para justificar todas as coisas que fazemos sem necessidade. E quando digo, meu pai dizia isto a toda hora, arte foi o termo que os gregos criaram para as coisas que não tinham utilidade. E acho que até hoje isso pode ser interpretado num sentido negativo do gênero: “isso não têm utilidade, logo quer dizer que são coisas inúteis e vão para o lixo”, mas não, ou seja, não tem utilidade num sentido de que elas não servem para nós aplicarmos a alguma coisa, mas a utilidade delas é o facto de elas existirem.

Não sei se só contemplação, mas acima de tudo é um grito, não é? Expressão artística é uma forma de raciocínio, acima de tudo é uma forma de linguagem, portanto é normal que seja pessoas que têm necessidade, acho que toda a gente tem, umas têm mais, há umas que ficam mais reprimidas do que outras, mas toda a gente tem necessidade de se mexer, toda a gente tem necessidade às vezes de falar mais alto, de querer escrever alguma coisa, e é essa necessidade que vem cá de dentro que nos liberta, não é? Então, sim, se os avanços da extrema-direita implicam forçosamente em confinamento, em prisão e falta de liberdades, acho que a arte só existe porque é o contrário disso tudo, certo?

Música para produzir

Você tinha falado da Amy Whinehouse. E atualmente, você escuta músicas enquanto produz? Para inspirar ou para te ajudar a produzir, por exemplo?

Nunca ninguém tinha me perguntado isto, acreditas? Nunca. Eu sinto que não sei muito sobre música ainda, mas no entanto, tenho uma relação com a música que continua a ser muito superficial e emotiva, como foi com a Amy Whinehouse. Mas por exemplo, no ano passado eu descobri o álbum do Sufjan Stevens, o Carrie & Lowell. Foi um álbum importante numa fase específica da minha vida, então comecei a ouvir isto porque acima de tudo precisava, e depois comecei a investigar sobre o álbum e acima de tudo sobre o processo criativo que havia por trás do álbum, então basicamente é dos poucos álbuns autobiográficos do Sufjan Stevens, em que ele tenta num álbum e num conjunto de músicas libertar-se do luto que ele estava a passar pela morte da mãe.

Ele perdeu a mãe e antes de ela ter falecido, ele tinha uma relação muito complicada com ela, uma relação que teve sempre uma distância fixa que ele nunca conseguiu apagar, e então quando a mãe faleceu, não só essa distância tornou-se mais verdadeira… mais verdadeira não, mas tornou-se mais visível, como acima de tudo ele não tava à espera que fosse tão difícil lidar com a perda dela porque de certa forma ela nunca esteve lá.

Então é um álbum bastante pesado, embora as músicas ele cante sempre em falsete, tem muito poucos instrumentos, é uma música que tecnicamente parece bastante leve, usa muita guitarra, muito piano, é muito folk, mas por outro lado, é uma coisa que, pronto, aquilo espeta em nós como fosse uma agulha, quase que não sentes ao início, e quando dás por si, não consegues tirar a música de ti. É uma sanguessuga autêntica. E pronto, como eu estava a passar por uma experiência muito parecida, tava a precisar de ouvir este álbum, tava a precisar de qualquer coisa que pudesse explicar melhor o que eu estava a sentir do que eu mesma, porque eu não conseguia explicar o que é que estava a sentir, e simultaneamente, ao investigar e ler as entrevistas, e aprender sobre como é que ele conseguiu chegar a estas músicas e como é que ele construiu as músicas, acima de tudo como é que ele construiu as letras, ajudou-me também a fazer a banda desenhada de uma forma diferente, portanto pode-se dizer que também é uma referência pra mim de alguma forma. E portanto, provavelmente, é dos álbuns e dos cantores que mais me marcou, nestes últimos anos, porque… não só por ocasiões pessoais, mas também porque foi a primeira vez que eu quis mesmo pensar como é que uma pessoa pensa num álbum, não é? E não é muito diferente do que é construir um romance ou até um filme porque é uma narrativa… é. Não sei se estou a responder a pergunta (risos).

E atualmente, para produzir, o que você escuta?

Agora, curiosamente comecei a tentar compreender música clássica, está a ser difícil, e isso acentuou-se porque eu tenho uma minha que é violinista, e ela conhece bastante sobre composição clássica, e como eu comecei a interessar-me, que é uma coisa que eu não sei fazer, e não sei mesmo como é que se faz, que é escrever música, escrever e conseguir ler uma pauta de uma música, interessou-me porque apercebi-me que a escrita da música é muito semelhante à construção da banda desenhada no sentido em que as linhas ficam como uma passagem do tempo no momento em que nós pomos pintinhas, estamos a tentar de alguma forma idealizar visualmente uma coisa que é auditiva, e uma coisa que é experiência, é uma experiência, não é?

Ou seja, a música tem a mesma qualidade que o teatro tem, e que a dança tem, é uma coisa experimental, que acontece naquele momento, nós temos que estar a presenciá-la naquele momento. A banda desenhada é impressa, ou então é visual numa tela ou então num monitor, tá lá e nós não, e o tempo que nós demoramos a olhar uma prancha ou uma pintura depende de nós, é um bocadinho mais abstrato, enquanto a música, o cinema e a dança têm uma duração. Não é? E então interessou-me como é que tu pões essa duração numa folha de papel. Ao contrário da banda desenhada, que nós temos a nossa velocidade, ou um romance, que tu lês uma página na tua velocidade, há pessoas que leem depressa e há pessoas que leem devagar; e o que pode acontecer é o escritor ou o quadrinista tentar também com os painéis ou com quantidade de informações que põe, condicionar tua experiência de leitura, as coisas que vão acontecer depressa e o que vai acontecer devagar; a escrita da música não. A escrita da música é materializar o tempo. E quando percebi isso, fiquei: “uau, como é que eu nunca tinha pensado nisto?”.

Estúpida, como é que… é tão óbvio. É tão óbvio e eu nunca… “como é que não pensei nisto antes?” e então comecei a falar com esta minha amiga que, pronto, toca violino, toca numa orquestra, pronto, simplesmente ela não dá aulas, mas basicamente quando falo com ela, falo mais sobre esses assuntos, gosto de ouvir a perspectiva dela, e acima de tudo interessa-me o que ela pensa sobre música, porque o que me fascina na música é o fato de ela não ser visível, mas no entanto é tão íntima, não é? Lembro-me que ouvi uma pessoa a dizer tipo que a música é um condutor emocional. Não é? E às vezes basta-te ouvir uma certa música que nós lembramos de certas coisas. E não tem de todo a ver com gostares das músicas ou não, só sei que daqui a 50 anos, quando eu ouvir Hannah Montana, eu vou lembrar-me de ter 10 anos. E vai sempre ser assim, quando ouvir um genérico desenho animado que existia há 20 anos atrás, de repente vou lembrar-me dos cozinhados da minha mãe, vou lembrar-me da minha casa na praia, sei lá, essas coisas todas, porque é uma música que está associada a uma memória e a memória carrega todos os outros sentidos.

Então, por isso eu comecei a estudar música clássica e para mim era o mais parecido que tinha com a abstração, não tem voz, normalmente não tem na música clássica, especialmente a música dos bailados, que é outra coisa que eu comecei a tentar aprender mais ultimamente sozinha, são músicas muito narrativas. Música de bailado é feita e é composta para acompanhar uma história, que é dançada. Precisamente no bailado clássico. Então voltei a pegar uma coisa que quando eu era pequenina gostava muito, que era o… como que se chama? O bailado da Giselle. Que é do século XIX. Ó pá, então o que faço muitas vezes quando estou a desenhar é simplesmente pôr o YouTube a passar com os bailados e estou a ouvir os bailados enquanto estou a desenhar. Ou então peço a essa minha amiga para me sugerir um compositor, para ela sugerir as coisas que está a ouvir agora, e vou ouvindo. Depois converso com ela sobre o que é que achei, e ela mais fala do que eu, e pronto, basicamente, o que ando a tentar ouvir agora duma forma se calhar mais educativa é música clássica. E pá… Lívia e Artur Netrovski, são brasileiros. Olha, eu acho tipo, é lindíssimo. É um pai e uma filha, o Artur é o pai obviamente. Ele toca e ela canta. Especificamente o Pra que Chorar é, ó pá… põe-te mesmo a chorar.

Pronto, para além de eu ter família também no Brasil, como muitos portugueses, no Rio. E não sei, pronto, uma das coisas, acho estranho não ter mencionado isso antes, mas uma coisa que sempre fez parte do meu crescimento, da minha infância, é música brasileira. Meus pais gostavam muito. Então… inclusive, o primeiro concerto que fui ver na minha vida foi Adriana Calcanhotto. No Coliseu de Lisboa. Tinha 10 anos. Eu gostava muito, muito, muito dela, quando era pequenina. Oito, nove anos. Gostava mesmo muito e acho que ela é muito popular cá em Portugal também, depois descobri que havia muita gente da minha idade que gostava da Adriana Calcanhotto. Ela tinha aquele álbum, Partimpim.

Tanto Chico Buarque quanto Caetano Veloso são muito populares em Portugal e estão muito presentes aqui em minha casa. O João Gilberto, meus pais gostavam muito, minha mãe também ainda gosta muito, então inevitavelmente é daquelas coisas que fazem parte das memórias e, embora não seja uma coisa em que eu pense muito sobre isso, mas basta ouvir e lembra-se logo do que se fazia presente todos os dias.

Nostalgia.

É. É, é, para minha acaba por ser – a música brasileira pra mim acaba sempre por ser nostálgica porque associo sempre à minha infância inevitavelmente.

Gosto do Xutos e Pontapés.

Ah, esta é nossa bandeira, pá (risos)! Nós temos muito orgulho que eles conhecem os Rolling Stones. Os tugas que conhecem os Rolling Stones, é sempre aquela coisa.

Igual aos Mutantes aqui.

Sim, eu descobri literalmente Os Mutantes no mês passado e de repente fiquei: “como é que eu nunca tinha conhecido isto?”, porque é, pá! De certa forma, percebe-se de onde é que estas gerações agora mais indie e pop vão buscar as referências todas.

Trabalho e conquistas

Enfim… em 2016 você fundou a Ericeira BD, né? O que é esse projeto e o que tem sido produzido nesse âmbito?

Já tá completamente congelado agora. Mas é engraçado vires perguntar disso, já não falo disso há muitos anos, mas foi uma associação que eu criei com umas amigas da faculdade na altura, e pronto, eu não moro em Lisboa, moro numa vila que tá relativamente próxima, a meia hora de Lisboa, e este é um local bastante turístico, Ericeira. É um sítio muito conhecido pelo surfe, tanto as pessoas vêm pra cá fazer ioga ou fazer surfe, é literalmente na praia, portanto é uma cidade de praia, e pronto, vim morar para aqui na minha adolescência, não sou daqui, não cresci aqui, e então quando tivemos a ideia de criar esta associação era sem fins lucrativos, em que queríamos criar workshops, iniciativas culturais, fazer exposições, eventos, atividades, essencialmente voltados para os mais jovens porque uma coisa que nós descobrimos aqui na Ericeira e no concelho de Mafra é que existe muita gente jovem, ou seja, pessoas abaixo de 18 anos, e que muitas não tem oferta de entretenimento, nem cultural, e sente necessidade de procurar isso em Lisboa. Portanto já foi um bocadinho a pensar naquela coisa de: “vamos tentar criar coisas que não aconteçam só em Lisboa, porque podemos fazer coisas fixe fora de Lisboa. Então como todos nós gostávamos de banda desenhada, decidimos que íamos fazer uma espécie de clube de BD, então durante o pouco período de tempo – acho que durou de um a dois anos – eu tentei andar a dinamizar workshops, exposições, e como o espaço de BD em Portugal é muito pequenino, eu conhecia alguns autores e consegui trazê-los cá, e eles vinham cá falar do trabalho deles, e conhecer os miúdos cá do sítio, então foi um projeto divertido. Foi coisa que me portei a parar porque comecei a trabalhar, fui para o mestrado, a dar cursos, e já vinha sozinha naquilo, portanto tive que parar.

Mas enquanto durou, teve feedback bastante positivo. Durante um verão, foi bastante ativo, tínhamos atividade durante todas as semanas, portanto durante um tempo até foi uma coisa muito gira, só que acabou por não ser muito sustentável e eu tive que parar eventualmente.

Você também produziu muitos zines, né? Gostaria que falasse sobre esse processo de autopublicação.

Sim, sim, acho que ainda não sei muito sobre isso, mas nos últimos anos, felizmente acho que começou a florescer em Portugal uma grande cultura de zines, nos últimos… sei lá, dois ou três anos, é uma coisa que… não é que ela nunca tenha existido, mas de repente tornou-se muito mais visível, mais uma vez graças à internet se calhar, e ao facto de ser cada vez mais fácil cada um de nós imprimir as suas coisas seja em casa, seja numa gráfica qualquer na esquina, e isso tornou muito mais acessível a reprodução visual, mas também porque cada vez mais a banda desenhada, as artes gráficas ou a ilustração deixam de estar tão superadas, então devido essencialmente a essas novas gerações já há pessoas muito mais novas do que eu que estão já a apostar no formato de zine para fazerem suas coisas.

Então em Portugal têm surgido muitos eventos que se focam essencialmente em vender, em divulgar os zines e eu comecei um bocado a fazer zines e ir também a esses eventos, então comecei a querer também ter meu trabalho lá, e agora eu sinto que, se calhar, nisso todas as pessoas em Portugal nesse meio, uma coisa que nos une a todos, e que nos motiva a autopublicar é quando não estamos exatamente… de acordo com aquilo que é editado (risos). Pode ser controverso estar a afirmar assim, mas nós em Portugal não temos muitas editoras que publiquem banda desenhada, temos três ou quatro, ou cinco, agora estamos a ter muito mais porque recentemente a banda desenhada tem sido uma nova aposta aí, já há editoras que normalmente só publicam romances e agora estão a querer publicar banda desenhada, mas mesmo assim, muita gente ainda sente ainda sente que é uma coisa muito limitada, muito fechada e acima de tudo muito condicionada a estilos mais específicos, a narrativas mais específicas, e que, portanto, às vezes vozes um bocadinho mais experimentais ou um bocadinho fora da norma não se sentem incluídas nem representadas e acima de tudo tem vindo a crescer muito cá em Portugal.

E essencialmente essas vozes que, se calhar, não se sentem tão à vontade preferem trilhar o seu próprio caminho em vez de ficar à espera que um editor chegue e diga: “ei, quer publicar o teu trabalho?”. Já não há essa necessidade, nós já podemos imprimir as coisas por nós. E as pessoas juntam-se e as pessoas unem-se, existe agora a possibilidade do crowdfunding e isso tudo, portanto já quase não há desculpa para não sermos nós a editar nosso trabalho. Mas eu não me vejo tanto essa pessoa porque se calhar não tenho tanta força de vontade, mas… é, é verdade, vejo à minha volta cada vez mais pessoas a apostar na autoedição em vez de ficarem à espera ou até mesmo tentar recorrer a editoras.

Acho que o que muita gente tá a perceber aqui é que a autonomia é uma coisa possível. E eu fiz muito poucos zines, e as que fiz foi mesmo só para testar e para tentar divertir-me, e porque os meus amigos também faziam, mas neste último ano até inclusive iniciei um projeto com um amigo meu, que era Erva Daninha, e que chegamos a publicar três livros. E pronto, nosso investimento vai ficar um bocadinho congelado e o projeto também por causa do que tá a acontecer, mas é um bocadinho a base disso, acho que toda a gente está a perceber que autoeditar zine é um formato que até pode ter mais alcance, e pode ser muito mais interessante e ter muito mais liberdade do que publicar tradicionalmente.

E como tem sido a produção durante a pandemia?

Pá, pra mim tem sido… pá, tem sido mais… ao início tive mais tempo, agora não porque estou em teletrabalho, aí está, porque estou a dar aulas todos os dias das oito às quatro, cinco da tarde, depois ainda fico a preparar as aulas e não sei o quê, portanto estou um bocadinho mais constrangida. Agora, pá, quanto a mim, eu me lembro do meu primeiro mês, aproveitei para despachar uma série de projetos que tinha e fiz dois projetos novos neste primeiro mês, mas também são histórias curtas, não são coisas assim de grande envergadura. E portanto também consegui despachá-los. Agora, pelo que sei, e acho que aí no Brasil também se sente, de repente voltou a haver uma enorme cultura do webcomic (risos). Acho que há um… quadrinista? Está correto?

É, nós chamamos assim.

É? Ok, então, há um quadrinista brasileiro que eu e um amigo meu adoramos, e estamos sempre à espera que ele publique mais um, acho que é o Paulo Moreira, ó pá, há sempre umas coisas… ó pá, é divertidíssimo. E estamos sempre no Twitter só à espera que ele publique o próximo (risos). Ó pá, não sei, eu ouço muita gente queixar-se que o isolamento está a fazê-los menos produtivos do que mais produtivos. Não sei… eu acredito que isso seja mais possível do que o contrário. Mas pronto, eu tenho aproveitado para estudar mais, não sei, meu processo é meio que… eu tenho momentos em que só consumo, sei lá, então ando a ver muitos filmes, muitas séries, ou a ler muito e não sei o quê, e nessa altura não consigo produzir nada, porque tô a comer. E então tenho um período em que paro e então consigo desenhar durante dias. Para mim é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como passei o mês passado a desenhar bastante, agora tô a me concentrar mais nas aulas, e aí está, voltei a ler outra vez, e é mais isso.

Você já notou atitudes machistas entre o público ou o meio artístico pelo fato de ser uma ilustradora mulher?

Nunca senti discriminação relativamente ao meu gênero, nem senti que alguma vez tivesse sido intencionalmente desconsiderada por ser mulher. No entanto, como todos sabemos, a verdade é que o machismo é um sintoma que está enraizado em muitos hábitos culturais, e o meio da BD é um meio ainda muito masculino.

Confira o trabalho da artista aqui.

![O que o Chile pode ensinar sobre prevenções a catástrofes [Série Chile #1]](https://www.revistabadaro.com.br/wp-content/uploads/2024/05/action-1-e1715391351468.png)